透明ランナー|東京国際映画祭――『1976』とチリ映画が辿った苦難の歴史

▼ 透明ランナーによるイベントはこちら

◎【11/30までアーカイブ動画公開中】 ローカル芸術祭・徹底ガイド|透明ランナー

◎ドラフト2022 最速レビュー!by透明ランナー

本日11月2日(水)まで10日間にわたり、第35回東京国際映画祭が日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催されています。この記事が公開される数時間後には、コンペティション部門のグランプリや観客賞受賞作が発表されていることでしょう。日本未公開映画を追い続ける映画クラスタにとっては年に一度のワクワクするお祭りです。私も例年20本ほど観ており、今年はスケジュールの都合であまり行けませんでしたが、それでも12本観ることができました。

その中で私の心に最も深い爪痕を残した作品が『1976』(マヌエラ・マルテッリ、2022)です。

舞台は1976年、チリの首都サンティアゴ。3人の幼い孫や家族に囲まれ、何不自由ない裕福な暮らしを送る女性が主人公です。ある日知り合いの司祭に頼まれ、脚を負傷した青年の看病をすることになります。身元を明かそうとしない彼ですが、やがてピノチェト政権に対抗する反政府組織の活動家であることが分かります。会話を重ねるうちに彼に感情移入していき、歩けない彼に代わって組織との伝言役をするようになります。そのような活動と無縁の生活を送ってきた彼女の身にも、秘密警察の見えざる手が静かに忍び寄っていました。

本作では独裁政権による直接的な弾圧の描写は一切ありませんが、注意深く観察すると「画面の外」で起こっている不穏な空気に気付きます。恐怖は目に見えないものとして描かれます。監視されているかもしれない、盗聴されているかもしれない。平和な日常を徐々に侵食していく不気味さが、セリフではなく音楽やカメラワークによって表現されています。

以前「ウォン・カーウァイの映画をふたりの小説家から読み解く――村上春樹、そしてマヌエル・プイグ」の記事でも書きましたが、私が最も関心を寄せてきたのはラテンアメリカ映画です。映画祭で上映されれば必ず足を運び、未公開映画のDVDを輸入し、海外映画祭に参加した際のコネクションを駆使し、ありとあらゆる方法で鑑賞してきました。観た本数でいえば日本で10本の指に入るのではないかと思っています[1]。

その中でも特に興味を持っているのがチリ映画です。独裁政権の幾度とない弾圧により映画産業が壊滅寸前にまで追い込まれながらも、そのたびに力強く復活し、国際的に評価される数々の傑作を送り出してきました。私のライフワークともいえるチリ映画研究の一端をこの記事で熱く語っていきたいと思います。

◤イベントレポート◢

— #東京国際映画祭 #TIFFJP (@tiff_site) October 29, 2022

『1976』Q&A#マヌエラ・マルテッリ 監督/脚本

「独裁政権の暗黒時代が、どのような影響を及ぼしたのかを“家庭”から覗き込むような映画にしたかった。

チリの映画史を振り返っても、女性の視点から歴史を描いた作品はありませんでしたから」https://t.co/gXnhbXY6Ux#TIFFJP

昨日東京国際映画祭で観た『1976』、観終わって思わず「完璧…」とつぶやいたら隣の見知らぬ人に「私もそう思いました」と言われたくらい良い映画でした pic.twitter.com/eeJsVCAJxU

— アナスタシア/透明ランナー (@toumeir1) October 27, 2022

チリの歴史、映画の歴史

映画『1976』のタイトルは数字のみ。これ以上なくシンプルなものです。これは監督の祖母が亡くなった年に由来しています。

監督のマルテッリは東京国際映画祭のQ&Aで、「独裁政権の暗黒時代が、どのような影響を及ぼしたのかを“家庭”から覗き込むような映画にしたかった。チリの映画史を振り返っても、女性の視点から歴史を描いた作品はありませんでしたから」と述べています。

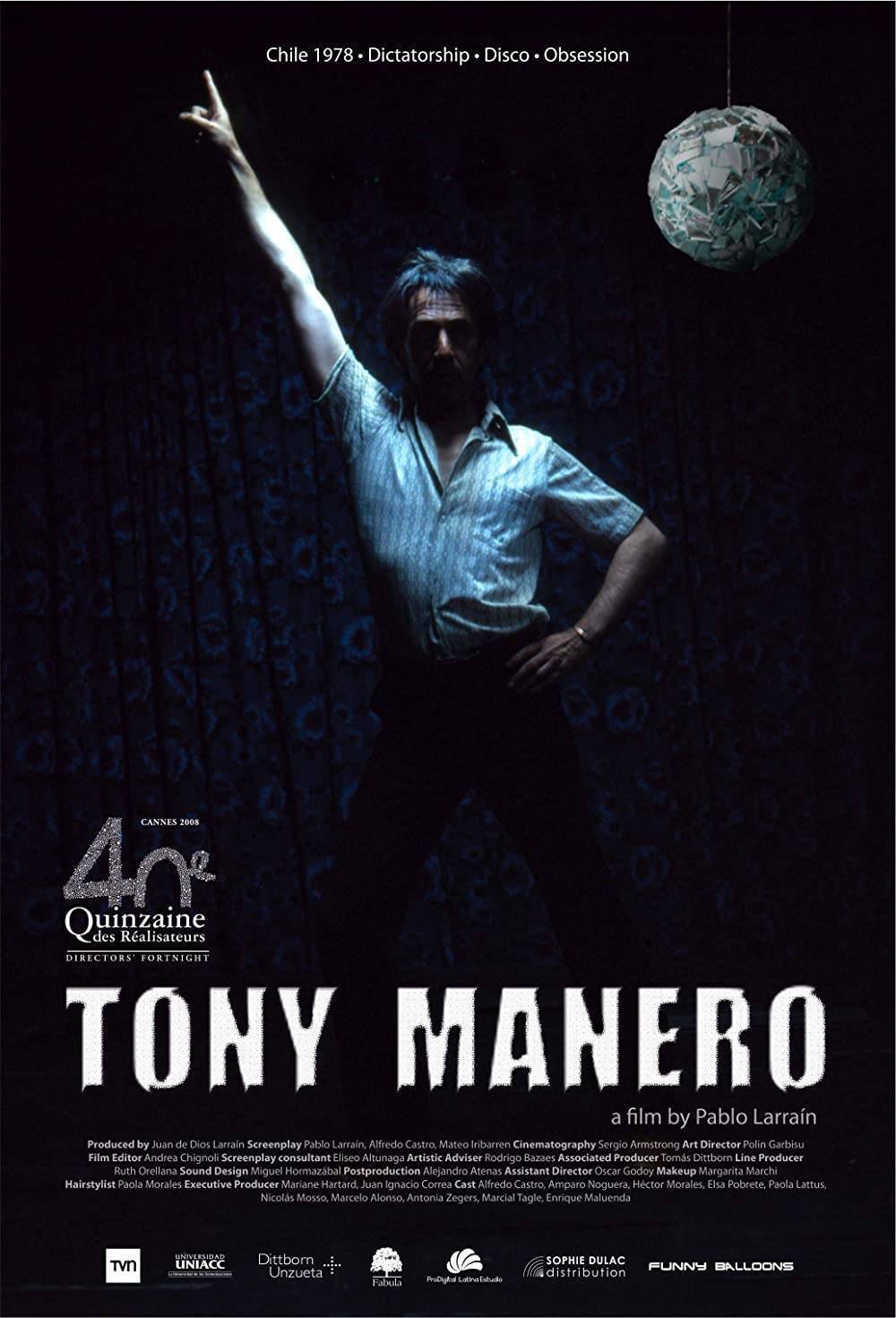

私が思い出すのは、「『スペンサー ダイアナの決意』――天才たちが映画に仕掛けた美しい魔法」の記事で紹介した映画「Tony Manero」(パブロ・ラライン、2008)です。ポスターの上部に「Chile 1978」と書かれています。チリの国民にとってはこの数字を見ただけで作品の背景を理解することができるのです。

プロローグ

「こんばんは。チリという小さな国からやってきました」

2016年2月28日、ハリウッドのドルビー・シアターで開催された第88回アカデミー賞授賞式。レオナルド・ディカプリオが悲願の初受賞を果たし、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(ジョージ・ミラー、2015)が6部門で受賞した年です。

華やかなスターで埋め尽くされた客席、世界中で生中継を見守る映画ファンに向け、プロデューサーのパト・エスカラ・ピエラルト(1982-)はこう続けました。「これはチリの映画が受賞した初めてのオスカーです」と。

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!