文献学者・嵯峨野修理の知的探索ミステリー! 高田大介『エディシオン・クリティーク #2』3日連続公開、1日目🔎

街外れの古書店で、古代ギリシア語辞典を調達した文献学者・嵯峨野修理。

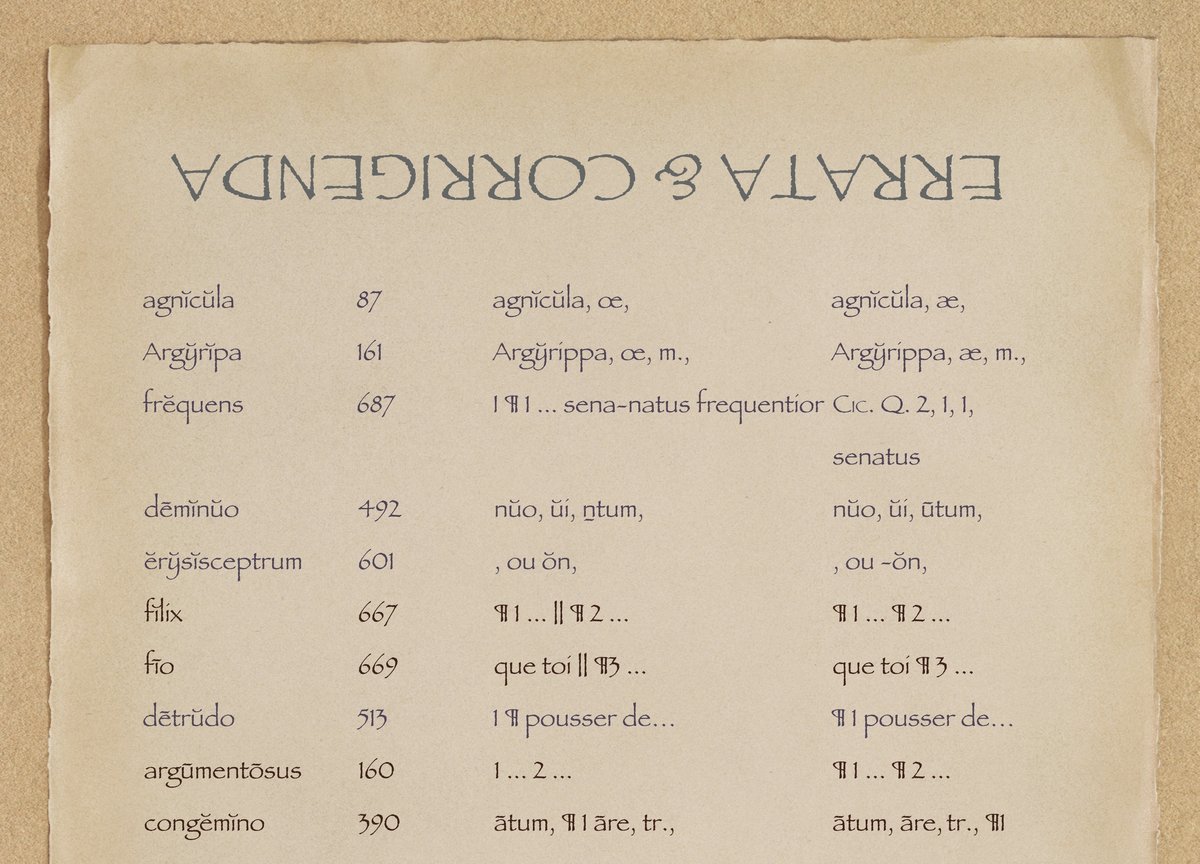

そこに挟まれていたのは上下逆さまに記された一葉の紙片

これは、誰が何のために入れたもの……?

一枚の紙切れも、文献学者の手にかかれば謎の宝箱に早変わり!

知的探索ミステリー、本日から3日連続公開です。

ディレッタント、言の葉を検める

Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν

顔ばかりではなく罪も洗い清めよ

——聖マーティン寺院の聖水盤

一、例により嵯峨野家訪問のこと

さて、いま私の前に二冊の古代ギリシア語の字引きがある。

もっとも私にギリシア語で辞書を引くような習慣はない。ギリシア語の単語なんて私にとっては倫理の授業で幾つか覚えさせられた思い出があるぐらいで、およそ私生活に紛れ込んできたりはしないのだ。高校二年の頃にはもう受験科目としては世界史か日本史か、ほぼ日本史に決まりだなと思い定めていたので、倫理の授業なんてものも埋め草に近いというか、担当の先生には申し訳ないが、出来るだけ楽をして必要十分な点をテストで取れればいいや、というぐらいの意識で受けていた。

倫理の先生は禿頭の小柄な方だった。高校時の私はそれを「禿頭で小柄」などという穏当な言葉で表現していた訳ではなかったが、べつにハゲではなくて(あ、つい出てしまった)剃髪しているのであり、そもそも御実家がお寺で、本人も僧籍を持っているとか。この先生は、なにかというと「これは仏教で言うと……んー……これこれだ」と仏の道に引き寄せて解説するのが滑稽だったが、いま思い出せることといえば「んー……愛にはエロスとフィリアとアガペーとストルゲーの四つがあり……」とかいったくだりぐらいで、エロス以外は、どれが仏教で言う何だったかもすっかり忘れてしまった。エロスは愛欲だったよな。当時の私はだいたいエロスにしか関心がなかった。

エロスにしか関心がない女子高生は、その後の紆余曲折のはてに出版社に勤めることになったのであるが、編集者という職業上の要請から、国語辞典や漢和辞典や古語辞典には濃密なつき合いがあって、ちょっとした辞書マニアに育ってしまった。しかし外国語の辞書は守備範囲外だ。ましてやギリシア語の字引きというものを手に取ったこともなかった。当たり前だが見出し語がローマ字のアルファベットですらないのだ。アルファ、ベータ、ガンマぐらいはなんとか判るが、あとの字母の順番も知らないし、どうやって引いたものかもさっぱりわからない。ギリシア語にも「ABCの歌」みたいなのがあるんだろうか。なんだかゼットみたいなのが結構前の方にあるんだが、どんな歌になることやら、いきなり終わっちゃうんじゃないの。

そもそもその二冊の辞書は日本語で語義を説いたものですらない。希仏辞典というのか、フランス人の引く古代ギリシア語の辞書なのだ。まるっきり私の守備範囲外で、なんなら球場の外の駐車場のあたりぐらいの縁遠い世界だ。この二冊は勿論私のものではなく、別れた旦那の嵯峨野修理が古本屋で買った辞書が間違って私の荷物に紛れ込んでいたのである。

見出し語を見てもぴんとこない言語の辞書だとか、何が書いてあるか判別もつかない奇書だとか、何を考えているか想像も付かない元旦那とか、そういう手に負えないものどもに翻弄されるのが私の業なのか……。

その古本が私の私物に紛れ込んだ経緯は後に譲るが、とりあえずいま私を悩ませているのは、その辞書に挟み込まれていた一枚の紙片である。これが何なのか、朧げな想像だけなら思い浮かばないこともないのだが、これがどうしてこの辞書に挟み込まれていたのか、何を言わんとしたものなのか、そのあたりがさっぱり判らないし……鉛筆書きの几帳面な筆跡で書かれたこのメモのタイトルと思しき第一行は、なぜ天地反対向きに書かれているのだろうか?

話は二週間ほど前の週末に遡る。

そこからの二週間で私の部署は、遺憾ながら、月恒例の修羅場に入っていく流れが約束されている。その週末は今月最後の「休める週末」となる筈だった。

私はその貴重な週末を利用して、例によって上州甘楽郡の山中にある嵯峨野家に寄せていただき、妙さんと地中海の海辺のディナーごっこをしていたのだった。知らない人のために説明しておくと妙さんというのは、私の別れた旦那の実母である。続柄としては元義母ということになる。元義母になるまえはとうぜん義母であり、義母になる前から私のお母さんみたいな人だった。私の実母と妙さんとは、私や修理が存在する前からの友人であり、私や修理が世に生まれ落ちてからも実母と妙さんの両婚家に昵懇な交渉があり、私は修理と婚姻関係を結ぶ前からそもそも妙さんのことが大好きだったのである。もう面倒だからその後の細かな経緯は省くが、要するに私は別れた旦那の母親に、いまでも年がら年中遊んでもらっているのである。

その妙さんが甘楽の山から高崎の市立中央図書館まで下りてくる用があるとかで、用向きの済んだところを私が愛車の軽四駆でピックアップ、それから駅の東口の方に抜けて問屋街の鮮魚店へと足を伸ばした。

広いフロアが全面魚屋という鮮魚専門店で、海無し県群馬では地上の港として上州人に珍重されている貴重な店舗である。甘楽の山里に位置する嵯峨野邸に届く朝刊にもしばしばその鮮魚店の広告が入っている。それで妙さんは今日、歯嚙みをしていたのだ。蛸やムール貝の特売があるというのに、妙さんのフォレスターがない。修理が朝からどこぞへ乗っていってしまっていたからだった。

そこに私が折よく電話を掛けたもので、話の序でに修理が車に乗っていっちゃって魚屋に行けないという愚痴が出てきたから、じゃあ私がぐるっと回ってあげましょう、夕方に寄せてもらうつもりだったから、すこし予定を早めて午後に合流しましょうと話が纏まったのだ。

環状線をぐるっと回って魚屋につくと、妙さんは市立中央図書館に取り寄せ依頼をしていた資料を巨大な帆布のトートバッグから出して後部座席に積み上げ、トートバッグを空にしてから、オリーブイエローのカーディガンは脱いで、ぐいっとシャツの袖をまくり、臨戦態勢に入った。たしかに、この魚市場はちょっとアガるのだ。

砕氷を敷いた陳列棚に並ぶ鮮魚の数々、ガラスケースにずらりと揃った切り身や干物の面々、生簀を往来する活魚と海老や蟹の皆さん。トロ箱を直に積み上げた一角が特売のコーナーだろう。私は妙さんに従って端から売り場を冷やかしていく。この規模の魚屋ともなると、知らない魚がしばしばあって目を引かれる。横に潰れた箱みたいなユーモラスな顔で、胸鰭の縁がきれいな瑠璃色に光っている魚が砕氷の上に腹這いに伏せて並んでいる。妙さんが店員に聞いてみたところ、ホウボウだという。その隣の似た形の、ちょっと地味な色合いのものは、近縁種のカナガシラだそうだ。

カナガシラと聞くと妙さんが、ああ、それなら知っていると、満面の笑みを浮かべた。この笑顔が罪なくらい可愛いのだ。魚屋の説明もいきおい懇切丁寧になろうというものだ。底引き網にかかる魚で、捌くとなると難しいし歩留まりが悪いのだが、丸のまま煮付けにすると美味いのだと講釈してくれた。

妙さんはフランスで食べたことがあるという話だった。フランスではグロンダンと呼ばれているのだそうで、故嵯峨野算哲氏と朝市で求めたことがある、と。その時に算哲氏はフランスの魚屋に向かって、日本では「頭が鉄で出来た魚」と呼んでいるのだと説明して、「確かに頭がすごく硬いんだよ」と魚屋も頷き、笑い合っていたのだという。算哲氏は息子の修理とは正反対で、いともたやすく人と打ち解ける人物だったのだ。私も子供時代から「嵯峨野のおじちゃん」のことは知っていたわけだが、子供好きのする茶目っ気のあるおじさんで付き合いやすかった。私が中学に上がるぐらいの頃には、先方はばりばりのインテリだったとようやく気がついて「え、あのおじちゃんはもしかして偉い人なの」と驚いたものだ。

何処へ出しても他所様とすぐに胸襟開いて打ち解け笑い合う、素敵で知的でダンディだった今は亡き旦那さんのことを思い出して、すでに涙目になりそうな様子だったので、私があわてて「フランスではどういう風に頂いたの」と水を向けると、妙さんは気を取り直して笑って言った。

「オリーブオイルで揚げ焼きにしたのよね。ご馳走しようか」

それはいいですね、と盛んに頷く私に応え、妙さんはカナガシラの大きめのところを三尾ほど求めた。

それから貝の部、頭足類の部、加工品や乾物、調味料の部と順に経巡って、だいたいメニューが決まっていった。

「ということで、真理ちゃん、今晩のテーマは地中海の港街のディナー、題して『ティレニア海の夕暮れ』よ!」

うむ、上げてあげて行かなくては。ぜひともティレニア海の夕暮れでいってもらいたい。隙を見せると妙さんが美食の記憶と結びついた算哲氏の思い出で涙に暮れてしまうから。

だいぶ夕方は涼しくなってきていたが、なんとか日のあるうちに山中の嵯峨野邸へと帰り着き、そこからは妙さんのアシスタントとして台所に立った。

最初の段取りとして妙さんの指示の下、食器棚の下の段から小さな銀のバケツみたいなワインクーラーを引っ張り出して、かるく濯いで水を張り、冷凍庫の保冷剤を二つつっこんでサロンのサイドテーブルに持っていった。これは結露するから布巾を下に敷かなくちゃ。妙さんはカンパーニア州の微発泡ワイン「ポンペイアーノ」ビアンコを地下蔵から引っ張り出して、安易かしらねと笑いながらワインクーラーにどぷりと浸した。これは偶々セラーにあったというよりも、もともと妙さんの贔屓がイタリアの風物では南伊の方なのだ。「題して『ティレニア海の夕暮れ』よ」というのは、もともとの御贔屓に引きつけての話だった。例によって妙さんはなにかカンパーニア地方に美しい思い出でもおありなのだろう、算哲氏と訪れたとかなんとか、そんな話に決まっている。また泣き出しちゃうんじゃないかな……。

ところで妙さんの南伊贔屓はそこそこ病膏肓に入っており、昵懇に付き合っているナポリ出身のお友達までいて、そちらから本場の地中海料理の作法を伝授されていたのである。だから妙さんのつくるピッツァもナポリ風だ。もちろん円盤みたいに投げ上げてピッツァを延ばす業まで身につけているわけではないけれど。さて問題のナポリ風地中海料理作法の中に一つ重要な項目がある。ナポリでは料理する間はずっと歌を唄っていなくてはいけないというのだ。黙って料理するのは御法度である。出来上がりの食味にも大きな差が出てしまうらしい。店のコックも家のお母さんも、歌いながら調理するのでなくては料理人道不覚悟にあたるという。切腹ものなのか。

というわけで妙さんは髪を後ろにくくって、再びの腕まくり、食材を流しに並べてから、ここはこれしかないというカンツォーネ・ナポレターナを朗々と歌い始めるのだった。「帰れソレントへ」だ。

〽こんなにも美しい海を見れば

湧き上がる万感の思い

ベルカントで本気の歌いっぷりである。触りの大サビの「置いていかないでくれ」ではパヴァロッティばりに、たっぷりの溜めを利かせている。笑っちゃいかん。

「はい、真理ちゃん、声が出てない!」

「あっ、はい」

ナポリ方言なんて案内でないから、こちらは童謡バージョンで唱和するしかない。「かえれーきみー、ふーるさーとのまーちー……こーのーそーれんーとへーかーえーれーよー」

私が歌っているパートは、なんだか「お前はもう帰れ」って悪態をついているみたいでなんとも締まらない。締まらないが、妙さんには逆らえないので、せいぜい恥ずかしがらずに声を出すしかない。

妙さんのチェックの前掛けをしめて私も腕まくりでムール貝の下ごしらえ、歌いながら笊でがらがらっと何度も洗ってやるのだが、とうぜん妙さんのベルカントに合わせてじゃっじゃっとマラカスみたいに鳴らすことになる。ムール貝は割れ貝を撥ねて、ヒゲを取り除き、大蒜とバターと白ワインをどばっと投入して、あとはココットに火を入れるばかりになった。

その間に妙さんは、歌声高らかに新鮮な茹で蛸をスライスして、パイレックスのガラス皿に並べ拡げている。エシャロットとレモンもスライス、刻みパセリとケイパーを散らして、エストラゴンは乾燥もの、ローズマリーは庭から摘んできたのを彩りよく振りまいたら、軽く塩、胡椒をして、最後にレモンをぎゅっと搾ってオリーブオイルを満遍なく垂らす。これで蛸とエシャロットのマリナータが出来上がりで、アンティパストは取り敢えず冷蔵庫で出番を待ってもらう。

二曲目はちょっと静かな感じに「晴天の太陽はなんと美しいことだろう」と始まった。定番の「オ・ソレ・ミオ」だ。やはりナポリ方言で通すお積もりらしい。サビの「私の太陽」でまたしてもリタルダンド、妙さんは両の手を編みあわせて歌い上げる。

「妙さん、手がお留守に」

「あっ、はい」

一尺ほどの大きさのカナガシラを三尾、ざっと濯いでまな板の上に並べた。胸鰭の前に左右三本ずつ棘というか、昆虫の脚みたいなものが突き出ているが、じっさいにこれで海底を歩くのだろうか。

私の方はカナガシラの下ごしらえにも興味津々だが、担当している簡単なリーフサラダで忙しい。レタスを千切り、完熟トマトは輪切り、玉葱、ピーマンをスライスして、妙さん御自慢の庭からとったホウレン草の若葉とルッコラを散らす。ドレッシングはシンプル仕様で、塩、胡椒にリンゴ酢、フェタチーズのオイル漬けを山盛りにするのでオリーブオイルはそれで足りる。こちらも冷蔵庫に待機させておく。

妙さんは今度は「サンタ・ルチア」に歌を切り替え、快い船上の風を寿ぎながら、洋包丁でカナガシラの腹を割いて鰓ぶたを開き、鰓から腸までを引きずり出す。廃棄部分はごく慎ましい量にとどまった。

「なるほど、これをフィレに下ろすとなると、可食部がずいぶん減るようね」

「だから丸のまま煮るって言ってたんだね、魚屋さん」

「ここは丸のまま揚げます。カサゴ式でいきましょう」

サンタ・ルチアに合わせて、立てたカナガシラの背鰭の両脇に沿って、縦に二筋おおきく包丁目を入れた。切れ目が中骨に届くぐらいに、深く切り込んでからぐいっと開いた。

さあ、ここからは段取り勝負だ。油がちりっと温まれば妙さんはカナガシラをフライパンに投入、威勢のよい音が立っている。私はムール貝のワイン蒸しの方に火を入れたあと、カトラリーとセルヴィエットをテーブルにセットして、グラスは微発泡ワインにあったフルート型のシャンパングラスを二つ。

「うーん、これはお箸でしょうかね、やっぱり」かりっと揚がったカナガシラを見て妙さんが言う。

「いいのではないでしょうか」

唐揚げがちょっとカサゴの骨付きの素揚げみたいな見栄えだし、カナガシラの「鉄の頭」を丸かじりという訳にはいかないかも知れないけど、お箸のほうが食べやすそう。地中海ミーツお箸だ。

妙さんがちゃちゃっと手を洗っている間に、私は「ポンペイアーノ」の栓を抜き、セルヴィエットで底をぬぐって、フルートグラスに麦わらのような浅黄色のフリッツァンテを注いだ。

こうしてちょうど日が沈もうかというタイミングでディナーメニュー「ティレニア海の夕暮れ」は完成したのであった。

お品書きは

前菜:真蛸スライスのマリナータ、エシャロットとケイパーを添えて

前菜:朝採りのリーフサラダ、フェタチーズのせ

アラカルト:ムール貝のワイン蒸し

アントレ:カナガシラの姿揚げ

以上である。

「ティレニア海の夕暮れ」にはちょっと和風の影がさしてしまった。真蛸のマリナータは地中海風のドレッシングだったが、これに醬油、それからペッパーソースが一垂らしあるとぐっと風味が増した。カナガシラの姿揚げも白身が淡白で風味が良かったのはいいが、一味足らぬ印象。妙さんと考えたのは甘酢餡掛けが正解ではないだろうか、ということだがそこまで手を入れている場合でもないので、ここは白髪ねぎと赤出汁味噌と柚子胡椒とコチュジャンを練り添えてひとまずの別解とした。カナガシラの姿揚げは「葱味噌柚子胡椒のつけだれを添えて」という感じで、ここでまた和風に一歩踏み出している。

「お箸で頂きましょう、という段階でだいぶ和の方に傾いちゃったわね」

「でもおさんどんの間、ずっと歌い通したんだからナポリ風ということで良いのでは」

「そうかしらね」

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!