高田大介「エディシオン・クリティーク――ディレッタント、奇書を読む」#004

世界最高峰の奇書『ヴォイニッチ写本』の解読に勤しむ、

文献学者修理と元妻の真理。

数多の人々が挑戦するも、読み解けたものはいない――

これは、いったい誰が何のために書き上げたものなのか⁉

▼「エディシオン・クリティーク――ディレッタント、奇書を読む」#001

◆テクストの検討

「まずは写本の歴史的なところから確認しておこう。放射性炭素測定から子牛革が取られたのが15世紀初頭、17世紀前半には『ヴォイニッチ写本』に言及した書簡が認められており、このことから20世紀に古物商ヴォイニッチが写本を捏造したという偽古書仮説は却下される」

「それが確認された最古の証言なんだね」

「書簡はプラハの錬金術師ゲオルク・バレシュのもので、当時ヒエログリフを解読したという世評があったローマ、イエズス会司祭のアタナシウス・キルヒャーに、これを解読できないかとサンプルを送ってきた(1639年)という話が残っている」

「じゃあ現物はプラハにあったってことね」

「みんなイタリア原産っていう気がしてるみたいだけど、最古の証言はプラハ発だからね。プラハ、ボヘミア原産っていうこともありうるね」

「プラハ? チェコ?」

「14世紀のプラハは黄金時代だったからね。写本の産地としての伝統もあるし」

「そうなの?」

「『ギガス写本』なんていう中世最大の写本がボヘミア産なんだよね」

「でも……ほら温泉がない」

「ボヘミアは有名な温泉地いっぱいあるよ? ヨーロッパ中から入りにくるんだよ」

「えぇ!」「マジで?」つい声を上げてしまった。佐江も唸っている。

「ヴォイニッチ写本はボヘミア産なんてありそうな感じなんだけどね」

「待て待て、それはまことか」

「だってさ、『占星術の部』の黄道十二宮なんだけど、蠍を知らないのはいいんだよね、別に。ヨーロッパには蠍は少ないから。でも蟹を知らないってのはよっぽどじゃない? 海産物の豊かなイタリアでねえ。そもそもラテン語の『蟹座』は文字通りイチョウガニのことで紛れようもない」

「ボヘミアなら蟹を知らない可能性があるっていうの?」

「チェコは海無し国だしねえ」

「そうか」

「あと魚座の魚がチョウザメだったね」

「それが何か」

「名産地だね。チョウザメの」

「チェコが?」

「チェコが」

「あっ朗ちゃん、ヴォイニッチ写本、チェコ語説って駄目?」

「駄目じゃないでしょうか……チェコ語ってスラブ系の普通の言語なんで……」

「ヴォイニッチ写本の言葉は普通じゃないってわけ?」

「普通じゃないですね。私も嵯峨野さんに賛成……これ意味のある文じゃないと思う」

「巧妙な暗号文であるという可能性はないかな」

「それはいつまでも可能性としては残りますね」

「でも暗号だとしても、単純な文字置換の暗号ではありえない」

「そうですね。まず自然言語じゃないなって思います」

「どうして?」

「短い語が少なすぎる。っていうか殆どないです。普通の言語は使用頻度ベスト20をあげれば、半数ぐらいが一音節語になるもんです。このヴォイニッチ写本の文に見えるまとまりがほんとうに文であり、単語に見えるまとまりがほんとうに単語であったとしたならばですが、ヴォイニッチ写本の文字列は使用頻度ベスト20に単音節語が一つも入らないですね。私はこれは言語じゃないなって、ぱって判断しますね」

「使用頻度トップ層は短い語が多い……」

「しかもだいたい使用頻度の上位層20%で、全文の80%が形作られるっていうぐらいが普通で」

「パレートの法則だね。80:20の法則」

「だから本来なら、短い語が他を圧して登場しなくてはならない。これが単純置換型の暗号化が殆ど役に立たない理由ですね」

「どういうこと?」

「ものすごくよく出てくる短い語があったら、捕まえやすい手がかりになっちゃうってことだよ。例えばこの暗号には『この3文字連続』が頻出するなってなったら、平文は英語でそれがtheなのではないか、って分かっちゃうし、こっちの暗号には『この1文字』が結構な頻度で出てくるなっていうだけで、平文はフランス語でaでは、なんていうふうにきつめのネタバレになってしまう」

「もっとも単純置換型の暗号なんて今日では使っている人なんかいないですけどね。ミステリ小説書く人ぐらいじゃないですか、そんなのを暗号って呼んでるのは」

「巨大合成数の素因数分解だよね、いまどきの暗号といえば」業界人の佐江が訳知り顔に指摘した。

「じゃあヴォイニッチ写本は文字種の単純置換では平文には決して戻らないってことになる?」

「なるでしょうね」

「仮に暗号——すなわち意味を隠したいのなら、まずは270頁、17万語のテクストを残してはいけないよな。これだけで記号素連続の相関ぐらいは計量できてしまう。平文の言語の想定がなくっても、機械的に『似た相関特徴を持つ自然言語』の候補をしぼることが出来ちゃうからね」

「え、どういうこと? 佐江、説明してよ」

「私だって分かんないよ」

「これは『線文字B』の解読の時に用いられたテクニックなんだけど。職業建築家のヴェントリスっていう人が、日曜言語学者としてギリシア本土やクレタ島で出土していた線文字Bってのを読もうとしていたんだよね。この人のアプローチがちょっと変わっていて、『この文字列の表す音価は何か』とか、『この記号列の表す意味は何か』とかって、普通の言語学者だったらいちばんに考えそうなことをすっ飛ばして、二つの記号素の隣接相関を統計的に調べていったんだな」

「記号素の隣接相関……?」話がちょっと理系振れすると佐江の方を見てしまう。

「どの記号が、どの記号の隣にあることが多いかっていうことでしょ?」

「ヴェントリスはただただ記号配列のなかに有意な偏りがあるか、みたいな『統計的な傾向』を抽出しようとしたんだよ。その結果として『有意な偏り』をいくつか見つけて、それが『母音と子音の音節セット』や『子音クラスタ』であったり、なんだったら『活用語尾』であったり、そういう通常の言語分析に言う言語的特徴と結びつけられるんじゃないかっていう仮説を立てた。とくに決定的だったのは、クレタ島出土の線文字Bに普通に登場する『文字クラスタ』のなかには、ペロポネソス半島メッセニア出土の線文字Bにはなぜか出てこないものがしばしばあって、ヴェントリスはこれはクレタ島の地名なんじゃないかって考えた。そこから線文字Bの記号素に一気に音価を割り当てたんだ」

「つまり音とか意味とかっていう、言語学的に重要なものじゃなくって……統計的な偏り? で暗号は解けちゃうってこと?」

「そうだね。ヴェントリスは今言ったような発想に加えて、チャドウィックっていう古代ギリシア語方言形の専門家の助けを得て、最終的には古代ミケーネ・ギリシア語っていう線文字Bの素性を探り当てたわけだ」

「はあ、なるほど、分かったような」……分からないような。

「これは技術的には、佐江ちゃんの専門に近いところで言うと、シャノン・エントロピー、さらには相互情報量みたいな量に注目することで、なんらかの言語の特徴を定量的に扱えるよねっていう発想だな」

「ええ、すごいじゃない、だったらヴォイニッチ写本だって、その……なんとかで解けちゃうってことにならないの?」

「そんな簡単にいくわけないじゃない」あっさり佐江に咎められてしまった。

「もちろん皆やってないわけではなくってさ」修理も鰾膠もない。朗が頷いた。

「ヴォイニッチ写本にも計量言語学的なアプローチは試されているんですよね。まずはこれは見た通りに〈文〉なのか、分かち書きされているのが〈単語〉なのかどうなのかっていうのは『計算』して確率的に判定出来る。文や単語が普通持つような範囲の情報エントロピーの値を、ヴォイニッチ写本の〈文〉や〈単語〉が持っているかどうかは計量可能ですから」

「ちょっと日文専修には難しい感じかしら」

「情報って、究極的には偏りのことだからね。もっともランダムな状態が情報量の少ない状態」

「ちょっと分かりませんが」

「真理は、もっとも情報量の少ない状態ってどういうものだと思う?」

「ええ……まったくの無音状態とかじゃないの。まったき沈黙。違う?」佐江に目配せをする。

「ホワイトノイズでしょ。まったくの沈黙は情報量はけっこう高い」

「そうだね、比喩的に言えば、この場合はヴォイニッチ写本が全くランダムな記号の羅列だったとしたら、ホワイトノイズ相当の無意味さ、情報量の無さを表すことになる」

「それでヴォイニッチ写本の情報量はどうだったの?」結論だけ聞きたい私だ。

「自然言語、たとえばラテン語にかなり近い情報エントロピーを持っていると計測されているんですよ」

「つまりどういうこと? できれば……情報エントロピー抜きで教えてもらいたいんだけど」

「ヴォイニッチ写本の記号素連続は自然言語よりは少しばかり予測しやすい。普通の言語よりも〈単語〉生成規則が強いんだ。その一方で〈単語〉連続の相関は著しくランダムよりで……つまり〈文〉要素の配列規則は緩い。どちらも自然言語にはかなり近めの値になっているから、計量言語学的なアプローチで調べた研究者は、ヴォイニッチ写本はまったくの出鱈目ではない、生成規則に自然言語に近い法則性はありそうだっていうふうに結論しがち」

「暗号化された言語か、人工言語に似た特徴があるけれども、文字置換、複合置換では生成できないっていうぐらいの結論になりますね」

「じゃあ、やっぱり暗号なの?」

「これは論点先取になってしまうんだけど、ヴォイニッチ写本の計量言語学的にちょっと奇妙な〈言語特性〉を説明する仮説を一個、どうしても思いついちゃうんだよね」

「そういうのはもったいつけないですぱっと言いなさいよ」

「要するに普通の自然言語より〈単語〉生成はリソースが少ないんだよ、それに比して〈文〉生成はすごく自由なわけ。つまりさ、〈単語〉生成の段階では『自然言語に似ている』ことが要請されているんだけど、〈文〉生成の段階では『自然言語の規則には従わなくてもいい』、そういう二律背反した要請からなる〈言語〉なんじゃないかって」

「つまり自然言語に似ていることと、自然言語とは異なっているということを同時に要請されているっていうことですか?」

朗は困惑顔だが、私には腑に落ちる話だ。

「だからなのかな、ぱっと見の言語っぽさがまず凄くない? まえに修理に見せてもらったんだけど、シンハラ文字だっけ?」

「ああ、あれはぱっと見は絵文字っぽいですよね。蛙と達磨が行進してるみたいな」

「そうそう。無駄に可愛いって言うか」

「あれに比べると、たしかにいかにもっていう言語の装いはとっているけど……それは部品がラテン語だからじゃないでしょうかね」

「部品がラテン語?」

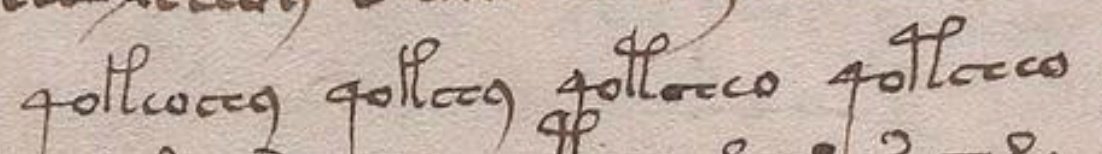

「文字種のストローク一つひとつをとると、よくある形でしょう? 組み合わせればアルファベットが出来そうな。そもそも斜め45度に切った鵞ペンで、羊皮紙に左から右へ運筆して、単語分かち書きでしょう。もう出だしから基本的な運動性がまるっきり通常の自然言語じゃないですか。そう考えると嵯峨野さんの仮説は、突飛なようで考えさせられますね。要するに自然言語を模倣した『言語ではない何か』なんだっていうことですよね」

「運動性ってことで言うと、だいたい半行書ききるぐらいのタイミングで、インクをつけているよね。かなりさらさら自由に書けるものだってことだよ」

「だから、まったくの出鱈目の文字列でもないんでしょう。〈単語〉生成において音素配列はソース言語の音韻規則をある程度尊重して組み立てるけれども、意味をなさないが音韻規則を犯さない範囲でシャッフルして、あとは〈文〉構成の時はかなり高い自由度で出鱈目にやっていく……」

「そんな風に見えるよね」

「ちょっとジャズの即興演奏みたいな話ですね」

この言葉に修理はおやと目をあげた。

「さすがだね、桐生さん、実はそれが発想元で……ぴったりの例があるしね」

「ちょっと話が玄人向け過ぎない? ついていけていないんだけど」

「一個いっこ確認していこう。さっき佐江ちゃんが『星・レシピの部』の〈箇条書き〉を見てさ、これは箇条書きではないなって言ったよね」

「あれは箇条書きではないでしょ。私はもう確信してるけど。やっぱり箇条書きならあんなに紙面ぴったりにはなりっこないし……」

「それじゃあさ、箇条書きでなかったら紙面ぴったりになるものなの?」

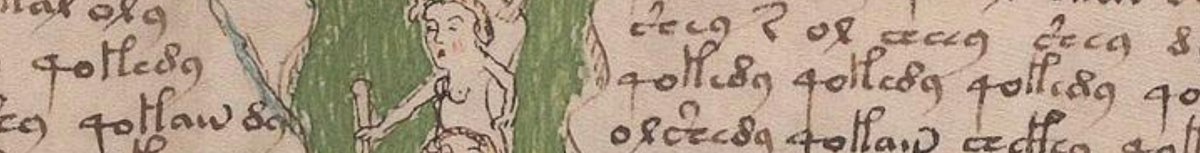

「え?」と佐江が眉を寄せた。修理がさっきの『星・レシピの部』の一葉(108v)を卓上に滑らせた。一同の目がカラーコピーに集まった。佐江が、ううう、と屈みこんで——

「箇条書きでなくってもおかしいよね、これ。辛うじて上の方では、ここで段落終わりですっていう演技をしてるけど……」

「箇条書きだろうが、なんだろうが、普通に〈文〉を書いていて、こんなふうに『計ったように』紙面びっしりになることってないよね。しかも、これは高価な羊皮紙に没食子インクの一発書きだからね」

「これさ、朗ちゃんの言ってた『短い〈単語〉が少な過ぎ』問題なんだけど、行の最後にはけっこうあるね」

「おや、真理もなにか見えてきたか」

「これは、箇条書きじゃないどころか……」佐江も唸っている。

「普通の意味で言って〈文〉じゃないんじゃないの」私も悲鳴みたいに言った。

「——この人、紙面を埋めてるだけだ! 言葉を書き記してるんじゃなくて、なんかの模様で埋めていくみたいに……」

「そんなことってある?」佐江が修理にくってかかっている。

「しかも、紙面を埋めるための部品はね、言葉っぽいものじゃなくっちゃいけない。それだけが縛りの即興演奏なのかもな」

「これが、意味がある〈文〉ではないって見える傍証をもう少し付け足しておこう。『植物学の部』では、草の挿画の周りを埋めて、挿画のかなりぎりぎりの際まで〈文〉がにじり寄っていく……」

私と佐江はクリア・ファイルの前の方を繰っていった。

「図画に近づいたところや、フォリオのノド、頁の端に近づいたところで、〈単語〉の文字間隔を詰めて押し込むっていう、『手写本あるある』の手口がほとんど使われていないんだよね」

そうだ、こうやって絵に絡んで〈文〉を書いていったら、絵に近づいていったところで、あと一単語入るか入らぬか、微妙な感じになることはいくらもあるだろう。そこで諦めたら……その時はすこし大きめの余白を絵の際に残すことになる。無理に押し込むなら、文字間を詰めてカーニング調整でお茶を濁す。ちょっと文字が詰まっちゃったけど御免あそばせってことだ。

「そういう苦労の跡がまったく見られないね。ということは、この〈文〉は……紙面の端っこや挿画の際に、いつでもちょうどいい長さの〈単語〉が配置されていたってことになる」

「そんなことあるわけないだろ」

編集者としては憤りを発したい。そこでいつも苦労してるんだって言うのに。誌面に入るか入らぬか、そこは悩みどころで苦労のしどころなんだよ!

「何かを伝えるための文、意味のある文を認めている時なら、こうも文末で都合のよいことは起こらないだろうね」

「この人さあ、一番下のところで余白がちょっと斜めに余っちゃったからって、隙間になんか書き足してるじゃない!」

「斜めのとこを埋めたんだな」

「なんだそりゃ」

「埋めることだけが目的なんだ」佐江も目を見張って溜め息を吐いた。「こんなの〈言葉〉じゃない——これは模様に過ぎないよ……」

「その模様のモチーフは限りなく言葉っぽい何かじゃなきゃいけないんだけどね」

「こんなに文字が並んでいるのに……ここには伝えたいことなんかなにもないっていうの?」

「ないのかもね」

「そんな……」驚きと呆れに言葉を失う。

修理はさらに解題を続けた。

「もう一つ、『手写本あるある』の大事なやつがヴォイニッチ写本には欠けてるんだけど……聞く気、ある?」

こんな膨大な字を書き記しながら、伝えるべきメッセージを持たないのかもしれないこの異常な書物を前に、私も佐江もすこし気が萎えていた。

「こんなふうに写本の筆写、一発書きにうって出たとしたらなんだけど、当然起こってしまうことがある」

「うぅ……もう分かったぞ、何が言いたいか。ヴォイニッチ写本には誤記が無いっていうんだな!」

「ご明察」

「朗、それはほんとなの?」

「これはもう少しちゃんと精査してみないと。具体的には実際の羊皮紙紙面を直に見せてもらわないと厳密なことは言えないですね……」

「羊皮紙でもし誤記が生じたらどうするの」

「鑢や刃物で削りとって訂正しますね。していればすぐに分かります。虫眼鏡も要らないですよ」

「そうした誤記訂正の痕跡が見られない、と?」

「見たところはね」

「それは多分不自然なことだよね」

「17万字の長大なテクストに訂正の跡がないのは異常だね。しかもヴォイニッチ写本の〈言語特性〉としては、文字種が著しく少なくって、数え方にも依るがたかだか30個内外、字母が決定的に貧困なんだ。それが割ときつめの音韻配列規則——そんなものが仮にあるとしてだけど、かなり厳しい規則性にのっとって配列されていて、しかも〈単語〉の平均字数が自然言語よりは有意に多めときてる、つまり綴りのそっくりな〈別単語〉のバリエーションが豊富なんだよね」

「こんなの誤記もなく書き続けられるわけがないよな。もしここに意図する『書かなければならない文』があって、『言いたいこと、伝えたいこと』があったとしたならば」

「そんなものは——意図も伝えたいことも無いっていうんだね?」

「だから間違いも無いんだよ。使われた〈単語〉が、他ならないその〈単語〉でなければならないという要請は無いんだから」

「〈単語〉の生成規則は厳しいわりに、〈文〉における配列自由度は高いっていうデータがありましたよね」

「ようするにどの〈単語〉が並びあっていても構わないっていうことだよね。格変化の規則が厳格で、〈文〉の中の統語的連絡が〈単語〉の活用語尾に明示されなければいけない言語、例えばラテン語がまさしくそうだけど、そういう言語だと割に語順に融通がきく部分はある。それにしても『ヴォイニッチ写本』における配語の自由度は半端じゃないな。フリーダムそのものだね。その端的な現れとして、同一〈単語〉の連続の例がすごく多い」

「同一〈単語〉? 同じ単語が連続するっていうこと?」

「三連発は当たり前、四連発も無くはない」

「これは……なんというか、もう、『言葉、言葉、言葉』って感じじゃない?」

「その通りだね。三度繰り返すというのは平叙文では珍しい。『ヴォイニッチ写本』をもっとも初期に検討した暗号学の権威、エリゼベス・フリードマンはガートルード・スタイン張りのスタイルって皮肉っていたよ」

「『薔薇は薔薇であり、薔薇であり、薔薇である(A rose is a rose is a rose is a rose.)』ですね」

「この(108v)の例なんかだと、もっとぴったりの例が思いつくけどね」

「どんな例でしょう」

「『パイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命、長久命の長助』だよ」

「それはもう言葉というよりは、無意味な音列の繰り返しを遊んでいるだけの言葉遊びじゃないですか」

「いや、ヴォイニッチ写本がまさしくそうしたものなんじゃないかって。まさしく内容がなく、伝えたいこともなく、意味もない、ただ言語の表層だけを模した、『言葉ごっこ』だったんじゃないのっていうんだよ」

「そんなことを二人がかりでやっていたっていうの?」

「そうそう、筆耕は二人いたっていう前提だったな」

「その二人の間にコンセンサスはあったんでしょうか。なにか〈単語〉の生成規則や、〈文〉生成の自由度の許される範囲とか、なんらかの共有できる上位の規則を策定しておかないと、これは成立しないでしょう」

「そんな難しいことは考えていなかったんじゃないのかな。ただ独自ルールで決めた字母、文字の部品の組み立て規則を共有しているだけで」

「それでこれだけの量のテクストの生成母体として十分なものになりますか。ちょっと難しいと思うんですけど」

「——それに桐生さんが言ったように、素材にしてるのは明らかにラテン語のカロリング小字体の部品だよね。ハーチェクもチャールカも無いし、十中八九はラテン語聖典の筆写に慣れた、文献処理上の教養を共有する二人だよ。それに基づく合字規則みたいなものも共有している。中世手写本には、しばしば仲間内だけで通用しているような、合字のハウスルールみたいなものが見られるよね」

「そういうもんなの? 写本をハウスルールで書いていいものなの?」

「必要に応じて自然発生的に生み出されたルールなんだよ。例えばそうしたものの中で、あまりに広く用いられたので誰でも普通に思っているものにアンパーサンド(&)がある。etの合字だよね、もとは」

「由来はそんなところなのか」

「例えばフランスの学生なんかは講義の速記ノートをとるのに、今でも特有の合字や略記号を多用しているよ。『同(même)』っていうのを表すのに『m』って書いたり、『φque』って書いて『philosophique』って読ませたり。同学の徒の間では普通に通用するからね。だからヴォイニッチ写本のケースでも、ボヘミアの修道院かどこか知らないが、合字の基本ルールは共有していた同学の二人だったんじゃないの?」

「そんな緩いコンセンサスで、こんな大掛かりな〈言語〉を仮構できるでしょうか」

「それは出来ないんじゃないの?」

「なにそれ、無責任なこと言うね」出来ないのかよ。

「どういうことでしょう」

「えぇ?」朗も佐江も困惑顔だ。

「だから現に出来てないじゃない。二人がかりで一つの〈言語〉なんかを仮構できてはいないよね。二人の筆耕が共有していたのは〈単語〉生成ルールのごく基本的なところだけなんじゃないかな」

「どういうこと?」

「ヴォイニッチ写本には筆耕が二人いただけじゃなくって、〈言語〉がそもそも二つあるんだよ」

「えぇー、なにそれ!」

「言語といって差し障りがあるなら、ヴォイニッチA方言とヴォイニッチB方言といったところかな。例の全ページ総覧の二葉の紙面に明示したのはね、二人の筆耕による筆跡の異なる部分に仕切りを書き込んだんじゃないんだよ。あれはVoyAという方言と、VoyBという方言の〈言語〉そのものの違いについて区別を示したものだ」

「〈言語〉が違うって……」

「二人とも似たような書きぶり、似たような〈単語〉をだいたい使って自由に紙面を埋めているけれども、二人の書いた〈文〉には、使用〈単語〉の頻度においても、配語法の癖にしても、著しい違いがあって、共有されているものは殆どないよ。二人とも、言ってみれば、文法どころか〈単語〉すら共有していない。たとえばさっき見た(108v)の『パイポ、パイポ』みたいなところだけど——」

「あの〈単語〉はヴォイニッチ写本全体には非常に高い頻度で登場する〈単語〉で、全部で305例ほども見つかるんだけど、VoyBの中の人しか使わないんだよ」

「VoyBの中の人しか使わない?」

「『温泉療法の部』と『星・レシピの部』に頻出する〈単語〉なんだけど、VoyAには用例がないんだよ。『植物学の部』の中で、たまさか、ここにはあったと見つけた時には、それは必ずVoyBのフォリオなんだ。はっきりした色分けがある。つまりヴォイニッチ写本は一貫した一つの〈言語〉で書かれたものじゃあない。〈共同執筆〉の『植物学の部』ですら、用いられている〈単語〉も〈文〉もVoyAとVoyBでは大違いなんだ」

「ヴォイニッチ写本は一枚岩ではなかったんですか」

「だから今では情報エントロピーの計測も、隣接字母の相関も、ヴォイニッチ写本には2系統の〈言語〉——2系統の〈方言〉があることを前提に計算され直している」

「そして、その両方の筆耕が、それぞれ『いかにも言語のように見えるけれども、言語ではないもの』を意図して書きつづっていたっていうんですか……」

「多分だけど『いかにも言語のように見える』っていうところが肝心で、自然言語に近く、それを微妙にずらした〈単語〉生成の基本ルールみたいなものを共有していたんじゃないのかな。だけど実際に生成した〈単語〉自体は共有していないんだよ」

「それじゃあ、修理、もしかして、VoyAの中の人と、VoyBの中の人は相互にコミュニケーションが取れていなかった可能性もあるの?」

「互いの使っているヴォイニッチ方言でコミュニケートすることは出来なかったんじゃないかな」

「そんなことって……」

「いわば、コード進行、コード・チェンジと各種スケールの使い分け、そんな最低限の音楽理論だけは共有している二人が、フリースタイルで即興のセッションをしているみたいな……」

「そんなことを『言語』をネタにオリジナル字母をつかってやっていたっていうんですか」

「そういう遊びだったんじゃないの、そういうの好きな人っているじゃない」

そして修理が引用したのは、ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』の一節だった。

'Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

そはゆうとろどき ぬらやかなるトーヴたち

まんまにて ぐるてんしつつ ぎりねんす

「言語みたいに見えるけれど、言語じゃないもの。言語を巧みに模倣していて、計測してみても言語相当の情報エントロピーの値を示すのに、なんの意図も、意味も、内容もないもの……そういうのを作りたがる人っているし、そういうものを作るのがすごく上手な人っていうのもいるね」

「誰かご存じなんですか」

「タモリ」

「タモリ?」

「ハナモゲラ語って知らないかな。日本語のように聞こえるけど日本語じゃない言葉。ハナモゲラ語の相撲の実況中継とかって有名だよ。あとはね四カ国語麻雀とかいうネタが大好きでした」

「これはネタだったの?」

「『タモリ倶楽部』の人気企画の『空耳アワー』っていうのも、コミュニケーションの線路からいったん脱線させて、隣の線路に強引に引き込んじゃうっていう意味では、同じような性質があるのかもね。コミュニケーションとディスコミュニケーションの間で遊んでいる」

「遊び……」佐江が納得したような、納得がいかないような微妙な顔で頷いている。

私としても腑に落ちたような、腑に落ちないような……。

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!