「合田佐和子」展――美術の“正史”に挑んだ稀代の表現者の「眼」|透明ランナー

こんにちは。あなたの代わりに観てくる透明ランナーです。

私はずっとこの展覧会を楽しみにしていました。今回紹介するのは「合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない」(三鷹市美術ギャラリー)。合田佐和子(ごうだ さわこ、1940-2016)の没後初にして過去最大規模となる個展です。

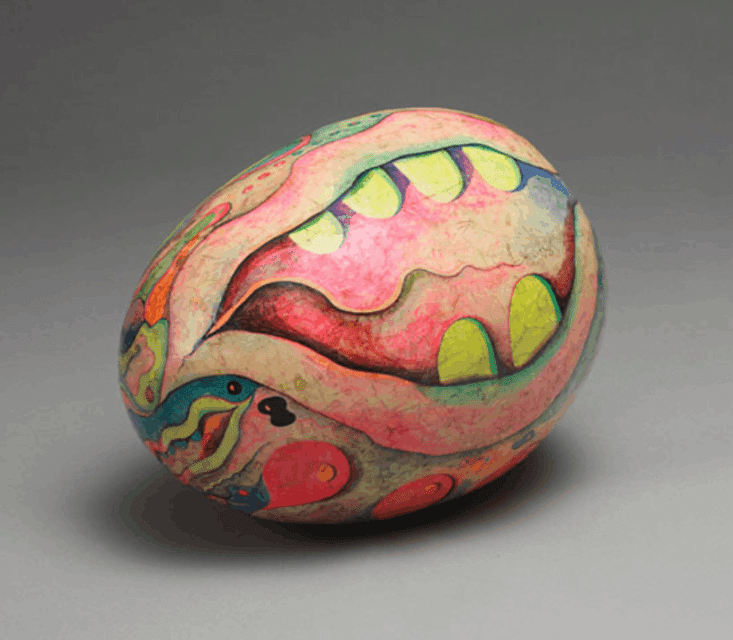

本展は合田の初期から晩年までの作品が網羅的に紹介される、非常に充実した展覧会です。彼女は1965年の個展デビュー後、初期はシュルレアリスティックな立体オブジェを制作していました。

ビーズ、タツノオトシゴ、鉄部品

(本展は撮影禁止のため、作品画像はすべて公式ホームページから引用しています)

紙粘土、水彩絵具、クリアラッカー

オブジェとか人形とか作っていても、完全なのはだめなんです。揃うのはいやなんです。どこかが欠けていたり……。意味をもってくるのが嫌いだから。作品からできるだけ意味をとりはずすようにしてるんです。

絵でもオブジェでも、具体的なものを使いながら、抽象的なことをやってるような気がとてもしますね。それと、一点で仕上がらないんです。必ずいっぱいつくるんです。そして「これ一点」という作品がないんですよ、困ったことに。一つだけではどうにもならない……。

1970年代頃、ニューヨークで拾った銀盤写真を絵画に変換してみようと思いたち、見よう見まねで独学で油彩を描き始めます。また唐十郎(から じゅうろう、1940-)や寺山修司(てらやま しゅうじ、1935-1983)らと知り合い、演劇の舞台美術や映画のポスター原画を手掛けるようになりました。

油彩・カンヴァス

油彩・カンヴァス

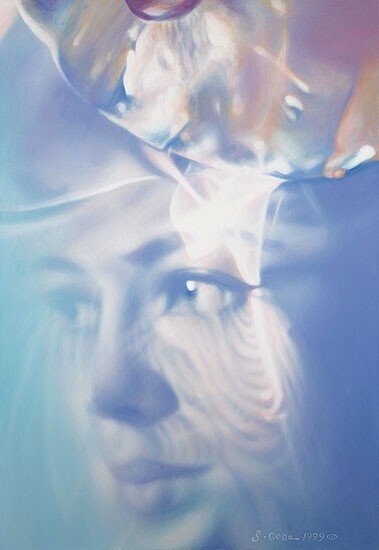

1980年代のエジプト移住を経て、1990年代以降は一転してまばゆい光が満ち溢れるパステル調の絵画へと変化していきます。

油彩・カンヴァス

油彩・カンヴァス

私の中の合田のイメージはもっぱら1990年代以降のパステルカラーの油彩作品でした。しかしこの展覧会でその印象は根本から覆されました。

初期から一貫してメインカルチャーに対抗し、怪奇的なモチーフの立体作品を手掛けつつ、唐十郎らのアンダーグラウンドシーンに接近していきます。独学で油彩を描き始め、メディアで取りあげられるようになってからも自身の信じる作品を作り続けていきました。

私が佐和子さんの絵に惹きつけられたのは、その特異なモチーフにではないと思う。見えたものを見えたように描く、そのことに対する集中力に魅せられた。

「見えたものを見たように」と言ってもそれは写実のことではなく(この行為はある意味写実以上に写実と言えるのだが)、あくまで心の目で見たものの姿である。ものや人のまわりには色がある。そのものが発している光や気配の色。それをオーラとかエーテルとか呼ぶ人もいるだろう。それを見て描き続けるには決して目を曇らせてはならないし、人生を濁らせてもいけない。

そのことだけを一生懸命、絶対に自分を裏切らないで佐和子さんが幼児の頃から続けてきたからこそ、あのようなすごいものが描けるのだろう。

合田佐和子とケネス・アンガー

日本時間2023年3月13日(月)、第95回アカデミー賞授賞式が開催されました。

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!