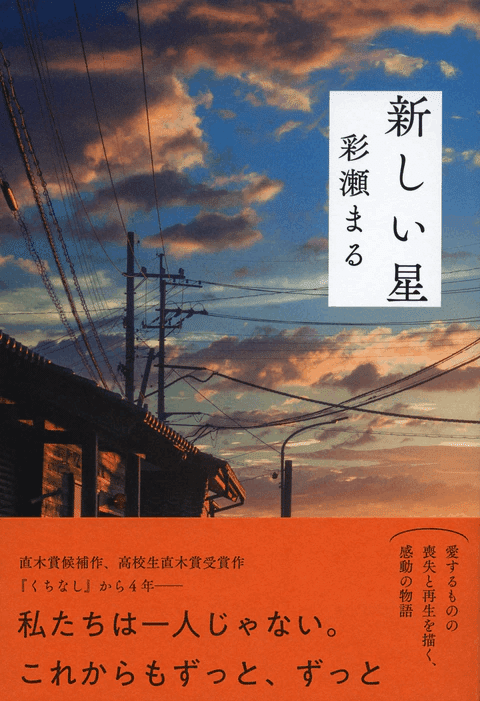

彩瀬まるロングインタビュー「『新しい星』でなぜ、2人ではなく4人の姿を描いたのか」

作家の書き出し Vol.16

〈インタビュー・構成:瀧井朝世〉

目指したのは、白米みたいにおいしい小説

——新作『新しい星』は現代を生きる人たちの人生が強く胸に迫ってくる連作短篇集です。「別冊文藝春秋」に掲載された作品としては、高校生直木賞を受賞した短篇集『くちなし』以来4年ぶりですね。

彩瀬 そうですね。『くちなし』は奇想をつかった幻想的な短篇が多かったのですが、今回はちょっと違うトーンになりました。そもそもは、『くちなし』に収録する最後の一篇を奇想なしで書いてみようと思ったところから始まっていて。担当編集の浅井愛さんに「なんてことのないお話にしませんか。奇想どころか、はっきりしたテーマや仕掛けすらないものを」と言われたんです。

——「なんてことのないお話」、ですか。

彩瀬 一瞬何を言われたんだろうと思いますよね(笑)。私、それまで、小説は料理だと思っていたんですよ。ここはこういう味で、ここはガツンといく、などと味付けを調整するように物語を組み立てていたんです。だから浅井さんに「それって料理じゃなくて白米ですよね?」と言ったら、「わ、いいですね! 白米みたいにいつ食べてもおいしい小説」ってますます喜ばれてしまって(笑)。それじゃやってみるかと書いたのが「茄子とゴーヤ」という、五十代の女性と近所の床屋さんのちょっとした交流を描いたお話でした。

その時の手ごたえをもとに書き始めたのが、今回の『新しい星』なんです。

——ちょっと、浅井さんに、その時どういう考えだったのかおうかがいしたいのですが。

浅井 今、現実に起きていることに対しての、彩瀬さんが持っているセンサーがあまりに正確なんですよ。いろんなものを汲み取って物語にされていく中で、「こうしなきゃ」と考えすぎずに、彩瀬さんからふっと湧いてくるものを読みたいという一心でした。

彩瀬 いつもはなにか核みたいなものが見えたら、そこから逆算して構築することが多いんです。2019年に出した『森があふれる』なんかも、かっちり構造を決めてから書き始めましたし。『新しい星』は構造を作り込みすぎず、自分がこの世界に生きていたらどのように歩きたくなるか、身体感覚を大事にしながら書いていきました。

困難に人生が乗っ取られないように

——『新しい星』は4人の男女が織り成す連作短篇集です。第1話の主人公、森崎青子は30歳。生まれたばかりの子供を亡くし、夫とは離婚してしまう。彼女の大学時代からの親友、茅乃は結婚していて幼い娘がいますが、第1話の後半で乳癌が見つかる。「えっ」と思って読み進めると、第2話では別の男性が主人公の物語が始まります。

彩瀬 最初に、青子と茅乃の2人が決まりました。私はずっと、大病をするとか仕事がうまくいかないとか何か困難を抱えると、人生はそれ一色になってしまうのではないかと恐れていたんです。小説を読んでいても、病気を患っている登場人物は当然のように病気に関することばかり記述されるし、過酷な環境のひとは、その過酷さばかりが語られてしまう。

でも、自分が大人になって辛いことを経験した時に思ったのは、そうした困難に人生を乗っ取られたくない、と抗う気持ちが強く湧いてくる、ということでした。困難によって自分の性質が否応なく変化することはあると思いますが、それが自分のすべてにはならない。そう思った時に、大変なことが起きてもそれに呑み込まれずに人生を生きようとするひとを書きたくなりました。この小説のキャラクターたちもそれぞれ背負っているものがあるけれども、それは彼らの一部であってすべてではないんです。

——それで、青子の子供との死別や、茅乃の病気の設定が決まっていったのですか。

彩瀬 こういう話をするとこれから読む方に先入観を与えてしまうかもしれませんが、私、思春期に母親を癌で亡くしていて。当時は私自身も混乱していて、母親に何か声をかけることも助けることもできなかった。けれど、大人になって母が発病した年齢を越え、彼女が亡くなった年齢まで目前となった今、もし今の私があのひとの隣にいたらどんな気持ちになって、どんな言葉をかけたくなっただろうって、ふと考えることがあるんですよね。この作品を通して私自身も、渦中にいた時には分からなかった景色にたどり着けたら良いなと思って、闘病しているひとと、その横に立つひとを描くことにしました。

青子については、私自身が出産するときに難産で、母子共に亡くなる危険があったという経験が大きいです。容態が安定するまでの間、いままで生きてきた領域からパチンと切り取られて、突然変なところに迷いこんだような気持ちでいました。その時の体感を思い起こしながら第1話を書きました。

——亡くなった子に対しての、青子の眼差しが印象的でした。悲嘆にくれるだけでなく、その子と一緒に生きているという感じで。

彩瀬 子供を亡くした母親って物語だと自分を見失っていたり、心を閉ざして対話ができなかったり、割と極端な役どころを付与されがちだなと感じる節があったんです。でもそんなことばかりではないって思うんです。なのでむしろ、その子を大事に思う気持ちを持ったまま、地道に、堅実に生活を営み続けるひとを書きたいと思いました。

生活環境が違っても、並走はできる

——青子と茅乃は大学時代に合気道部で一緒だったんですよね。他にも玄也と卓馬という同期の仲間がいて、第2話や第4話は彼らの視点から語られます。主要人物を4人にしたのは。

彩瀬 誰かの辛い体験を、ひとりで受け止めるのではなく、もっと空間的な支え合いができたほうがいいなと思いました。自分ひとりではハンドリングするのが難しい事柄を、友人や同期といった様々なコミュニティで、少しずつ共有しサポートしあうことが当たり前になったらいいなと思って。

——彼らの30歳という年齢もポイントですね。

彩瀬 自分はこうやって生きていくんだなという、人生の型がなんとなく見え始める頃ですよね。学生時代からがらりと生活が変わって、仕事に打ち込むひともいれば、家庭に入るひともいる。ちょうど、人生の泳ぎ方がバラバラになってくるタイミングなんです。

そんな中で、バラバラに泳いでいるからこそ、違う視点をお互いに差し出してサポートできるところが、人間関係の面白いところじゃないかと思いました。生活環境がずれたら友人関係も疎遠になると思われがちですが、そうでもない。子供がいる、いないという違いがあっても仲が悪くなるわけではないし、生活環境の違いがあったままでもお互いの人生に寄り添えるはずだと模索していきました。

——ああ、子供を亡くした母親は子供のいる母親と距離を置こうとするような描かれ方をされがちだけど、これはそうじゃないところがいいなと思いました。

彩瀬 ありがとうございます。それもまた固定観念だし、それを物語が強化してしまっている印象があります。ほかにも、学生時代に知り合った彼らが、恋愛に発展しなくても互いを大事にできているという関係を描きたかった。ステレオタイプを少しずつ外していった先にどんな世界が拓けるのか、見てみたいという想いもありました。

——手術後の茅乃のリハビリも兼ねて、4人はまた合気道の道場で集まったりしますね。なぜ合気道だったのですか。

彩瀬 私、大学生の時に合気道をやっていたんです。黒帯の二段を持っています。長らくやっていないので、今は黒というより限りなく白に近いグレーですけれど(笑)。合気道って他人の身体に直接触れるスポーツなので、組んだ相手に関する記憶が残りやすいんです。私も今でも、一緒にやっていたひとの身体つきや技をかける時の力の入れ方なんかを身体感覚で憶えているんですよ。

それに、合気道はお年寄りでもできるスポーツという触れ込み通り、本人にとって無理のない動作でできるんです。ハードにやりたいひとたちはがんがん技をかけあうし、筋トレや健康維持のために取り組むひともいる。それぞれのペースでできるのが合気道の強みなので、この物語にマッチしてくれました。

それぞれの荷物を少しずつ持ち合うコミュニティ

——同期のひとり、玄也も困難な状況にいます。会社を辞めて、ずっと引きこもっている。こうした人物像にした想いは。

彩瀬 私は就職氷河期世代よりちょっと下の世代で、生まれた時からずっと不況なんです。企業が自分を守ってくれるわけではないということが前提の社会で生きてきたので、めぐり合った企業に尽くさなければならない、尽くさないと大変なことになる、ドロップアウトしたら誰も自分を許してくれないという強迫観念を持ったまま大人になりました。玄也が持っている恐怖心は、けっして他人事ではないんです。

——彼が会社を辞めた理由が上司からのパワハラなんですよね。読んでいて、そこも辛かった。

彩瀬 ひどい目に遭っているときって、自分が不当な扱いをされているってなかなか気付けないんですよね。周囲からの「お前は駄目だ」という言葉を内面化して、本当に自分が悪いんだと思ってしまう。私も過去に環境の悪いアルバイト先があったので、それを思い出しながら書きました。

——でも、「誰かに助けを求める」ってなかなか難しい行為ですよね……。

彩瀬 そうなんです。よく「ひとに迷惑をかけるな」って言われません? それをもうやめたいんですよね。何かがうまくいかない時、自分に何か欠けているせいだという恐怖心ってある。でも、自分が苦手に感じる部分については、外から助力を得ればいいと思うんです。

ただ、日本には、「なんでもできるようにならなきゃいけない」という圧力が強くありますよね。たとえば会社も、新入社員を教育してオールマイティな人材を作ろうとする感じがある。でも実際には、すべてにオールマイティに対応できるひとなんてほとんどいない。これはできるけれどこれはできない、というひとたちが集まって、欠けた部分を補い合う方が自然だと思うんです。今回の4人組も、できることとできないことがそれぞれ違っているからこそ、成立している関係ですよね。就業していないからといって玄也がなにもできないかというとそんなことはなくて、玄也にしかできないこともあります。

——作中、卓馬が「4人で耐えた方がいいと思った」と言いますね。「頑張ろう」でなく「耐えよう」というのが切実でリアルで、突き刺さる言葉でした。

彩瀬 もう、みんなそんなに頑張れませんよね。でも、4人の中の誰も茅乃の病を治すことはできないけど、茅乃の状況を了解することはできる。

あの言葉は、合気道部の設定を考えながら出てきました。部活動って、部内で誰と誰が衝突しているとか、誰かが困っているとか、そういった問題を共有して、「じゃあ俺が話してみる」とか「ちょっと先生に相談してみる」とか、有機的に動いていくじゃないですか。大人になるとそうした繫がりはなかなか持てなくなりますが、お互いちょっとずつ人生の荷物を持ち合うようなコミュニティが気負わずに作れたらいいなと感じます。それは玄也視点の「サタデイ・ドライブ」の章にも表れていますね。あの話は、肩書が釣り合わないと友達になれないといった思い込みも解体されてほしいと思って書きました。

みんなが「新しい星」に叩き落とされた時代に

——タイトルにもなっている「新しい星」は、青子が想起した言葉ですよね。人生が一変した後に、自分は今「ふいに叩き落とされた新しい星」に居るようだと感じる。

彩瀬 なんらかの強烈な体験をすると、それまでと同じ場所に居るのに違う世界で生きているような感じがすることって、そんなに珍しくないと思うんですよ。いろんな要因で想定外の事象に巻き込まれたり、思いもかけない環境に連れて行かれたりしても、生きるためにもがいていかねばならない。それはまるで新しい星に降り立って、サバイブする方法を探しているようだという感覚がありました。

——実際、コロナ禍で私たちも「新しい星」に叩き落とされましたよね。だから、この言葉を自分ごととして感じるひとは多いと思います。「新しい星」に叩き落とされても、そうやってひとは生きていくんだよと、強さと温かさと光を感じさせてくれる作品ですね。

彩瀬 後半を書いている時に思ったんですけれど、長い人生で「新しい星」に一回も叩き落とされないひとって、きっとなかなかいないですよね。いつも誰かしらが傷を負っていたり不調であったり、望むような姿でいられないでいることが普通というか。それについて、他人と幸福度を比べあったり、うまくいかないことを恥じたり引け目に感じたりする必要なんてないんですよね。誰もに傷があるし、傷を負っている場所も違うから、サポートしたり手を貸しあったりすることも特異なことじゃないと思います。ひとに迷惑をかけるなという前提で生きていくと、誰かに傷を見せることも、助けてもらうことも、ものすごくハードルが上がってしまう。サポートする方も絶対に誰かを助けなければということではなく、ふと手伝えるシーンで手伝えばいいし、わざわざ感謝されなくてもいいし、忘れられてもいい。そんなふうになったらいいですよね。

——彩瀬さんご自身は、コロナ禍でお仕事に変化はありましたか。

彩瀬 私は編集の方と対面で打ち合わせをしないと、ちょっと辛いんですよね。担当さんと話しながら次にどう物語を掘っていくか決めたいのに、オンラインだと相手の反応や思考が読みづらくて。特に新しい担当さんだと、そのひとがどんなものを読みたいのか、なかなかつかみきれない。

——組む編集者によって書く内容は変わりますか。

彩瀬 相当変わると思います。私は担当さんにあてがきみたいなことをしていて、そのひとが一番喜んでくれそうなものを書くんです。そうすれば、その担当さんの向こうに、同じ思考や好みを持った読者さんがいるから、誰かに届く物語になると思えるので。

——今年は『新しい星』のほかに、『草原のサーカス』と『川のほとりで羽化するぼくら』を刊行されましたよね。その時は、どんな感じだったのでしょう。

彩瀬 『草原のサーカス』の時は最初、担当さんと、歳をとることについて話していたんですよ。私は、歳を重ねるとだんだん自分の欲がなくなってミニマルになっていく、みたいなイメージを持っていたんです。そうしたら、その場に同席していた他の担当さんが、「えー、物を手放していくって寂しいよー」って。あ、歳をとることのイメージも、こんなに個人差があるんだな、それは個人の資質もあるけれど、生まれた世代や社会の状況によってだいぶ揺れ動くんだろうなと気付きました。バブル期に青春を謳歌した世代はお金に対する考え方も世界に対する考え方も前後の世代と違うだろうし。だとしたら私たちの自我ってなんだろうと思ったのがきっかけでした。それで、話の中で社会情勢を激変させ、視点人物たちの考え方も変わっていくなかで、変わらないものはあるのだろうかと模索しました。

——ああ、だから好景気に沸く社会を舞台に、その勢いに翻弄される姉妹が出てくるんですね。一方、『川のほとりで羽化するぼくら』は短篇集で、1話目は現実的な世界が舞台ですが、2話目で織姫と彦星的なファンタジー世界に引き込みますね。

彩瀬 第1話は「カドブンノベル」の「その境界を越えてゆけ」という特集号に載せたものなんです。「境界を越える」というテーマなので、価値観から出ていくというモチーフがよいなと考えて書きました。

そこから始まって、川を渡ったら別の国というイメージで、大きな境界や規範をまたいでいく話を書いていったんです。短篇の並びも、現実の話から始まって抽象度の高い話に移行して、最後にまた現実の話に戻るというのがアーチ状の橋みたいでいいのかなと。

——そして今回は、編集者から白米を所望されたわけですね。

彩瀬 はい、コメ農家をやりました(笑)。コロナ禍も大変だしこれからもいろいろなことがあるだろうけど、本を手に取ってくれた方々に、4人と一緒に家飲みしている感じで一息ついてもらえたら嬉しいです。

登場人物が、新たな場所に連れて行ってくれる

——彩瀬さんの作品では、幻想と現実を自在に行き来するものが多いですよね。それは最初からだったのでしょうか。初めて小説を書いたのは中学生の時でしたっけ。

彩瀬 中学2年生の時ですね。美術部に入っていたんですけれど、同じ部にいた画家の息子さんがすごく上手で、絵ではこのひとに一生勝てないなと思った時に、じゃあ小説を書いてみようと思って。周りのひとに面白いって言ってもらえたので調子に乗ってずっと書いていました。

その時に書いていたのはファンタジーです。私は5歳から7歳までアフリカに住んでいたのですが、その時現地で、日本に生まれた自分は衣食住に困っていないけれど、アフリカに生まれていたらその日のご飯にも困っていたのかもしれないと思った記憶がずっと残っていて。生まれた場所が違うだけで生きやすさが変わるということが処理できず、自分は糾弾されるべきなのではないかという自罰的な感情があったんです。それで中2の時に、生まれた時に背中についた痣(あざ)のパターンによって階級が変わるという、身分制度の強固な世界を舞台にした長篇を書きました。その頃から現実で処理できないものを幻想的な設定に落とし込んで書くことをやっていたんだなと思います。

―壮大な話になりそうですね。

彩瀬 一番上の身分に生まれた主人公が、いろんな階級の人に出会うにつれて世界の在り方に疑問を持ち、その身分社会の王様である自分の父親を殺しに行くんです。でも、原稿用紙400枚くらい書いた時に、その世界で平等を達成するためのゴールが分からなくなって、書けなくなっちゃって。

——それでも小説自体はその後も書き続けていったのですか。

彩瀬 そうですね。大学に入ってからは恋愛や友情ものの短篇を書き、時々ネットの作家志望のひとの練習場みたいなところで発表して講評をもらったりしていました。その後、初めて応募した新人賞で3次選考まで残ったので、頑張ればいけるかもしれないと、社会人になってからも毎年応募を続けました。その頃はまたファンタジー要素が入ったものを書いていました。

——2010年に短篇「花に眩む」で「女による女のためのR―18文学賞」の読者賞を受賞されましたよね。単行本の刊行はちょっと後ですが、もう作家10年目を迎えたということになるのか……。

彩瀬 デビューがいつなのかは曖昧なんですよね。10年に短篇の賞を受賞して、12年には『暗い夜、星を数えて』という被災体験を書いたルポルタージュを出しているので。初の小説の単行本は13年の『あのひとは蜘蛛を潰せない』なんですけれど、それがデビューだというのは体感としてはちょっと違う気がします。

——この10年前後を振り返って、思うことは。

彩瀬 結果的にいろいろな編集さんといろんなタイプの本を出させていただいて、書けるものの幅が広がったな、と。同じような題材を扱うとしても、表現の匙加減やアプローチを調整できるようになったなと感じます。今まではオーダーされたことを書くので一生懸命でしたが、もう少し変わった角度で切り取れないかと模索する余地が出てきて、楽しいです。

——自分はこういう話が好きだな、とか、こういうのは書けないなと感じるところは。

彩瀬 たとえば、こういうどんでん返しが書きたいからこういうひとを配置しよう、といった書き方ができなくて。ここにひとりのひとがいて、このひとが動けるのはこういう範囲で……というように、登場人物を設定して、そこから物語を積み上げていく方が書きやすいですね。プロットはいつも最初に一応作るんですけれど、あくまでも起点を明示するためのもので、「これより良くなります」というつもりでいます。

——書き進めながらいろいろ新たに気づいて、掘り下げていくタイプですね。

彩瀬 そうですね。書いてみないと分からない。登場人物のこういう感情を書いてみようと思っていたのに、書いてみたら全然違う場所に連れられて行った、みたいなことがよくあります。

——今後はどういう物語を書く予定ですか。

彩瀬 まだ書き終わっていないんですけれど、幻冬舎さんで夫婦ものの長篇を書いています。妻は夫の身体が好きなのに、お互いを慈しみ合うにあたって、それぞれのジェンダー観が邪魔になる。こうしなきゃいけない、こうあるべし、というのが、常に頭にまとわりつくから、私たちはいつになったら本当の意味でふたりきりになれるんだろうと思い惑う話です。それと、『やがて海へと届く』が映画化されるんですよ。初めての映像化なので、楽しみです。

——ええー、あの幻想的世界のパートをどうやって映像化するんだろう。

彩瀬 とても意欲的な作品なので、ぜひ楽しみにしていてください。22年春ごろに公開予定です。

撮影:佐藤亘

『新しい星』第一話公開中

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!