ヒット連発中! 浅倉秋成が語る「絶対読んでしまう物語」の極意とは?

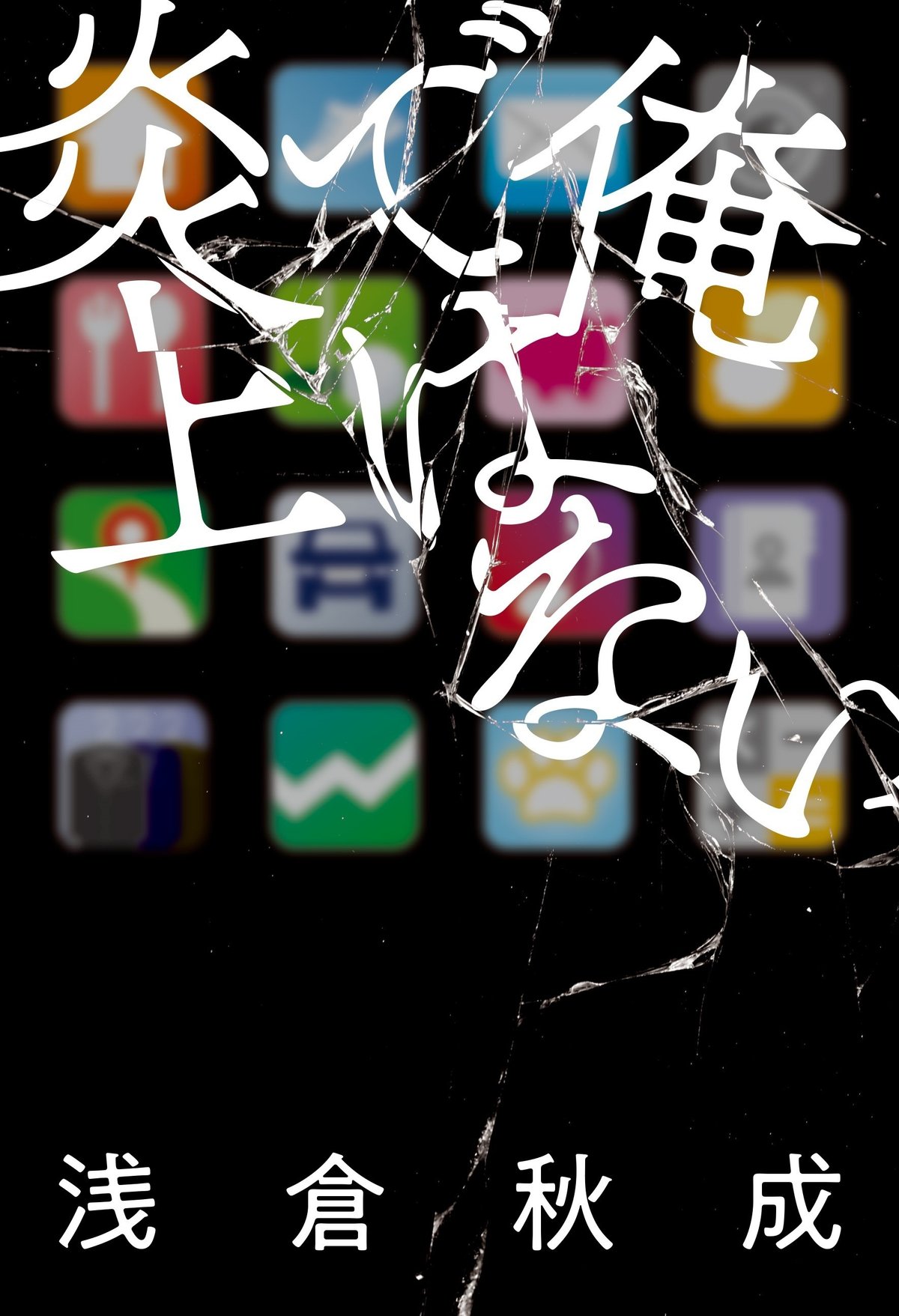

『六人の噓つきな大学生』で大ブレイクした浅倉さんの新作『俺ではない炎上』は、SNSでのなりすまし×炎上×逃亡劇を描き、スリル満点! とても他人事とは思えない緊迫感は一体どうやって生まれたのか? 小畑健氏との共作マンガ『ショーハショーテン!』も話題の浅倉さんに、読者の心を摑んで離さない〝エンタメ” の極意を伺いました。

〈インタビュー・構成:瀧井朝世〉

◆ある日突然、殺人犯に仕立てあげられたら

——新作『俺ではない炎上』、ものすごく面白く拝読しました。大手ハウスメーカーの営業職、山縣泰介がSNSで女子大学生殺害犯の疑いをかけられ大炎上。泰介の逃亡劇が複数の視点から語られていきます。ネタバレを避けつつお話をうかがいますが、まず、アイデアはいつ頃からあったのでしょうか。

浅倉 結構前、それこそ『六人の噓つきな大学生』を書く前から「ネット炎上逃亡劇」というアイデアだけはありました。一回特殊設定を排したものを書いてみよう、というアイデアの中のワンピースで、内容はまったく決めてなかったですが。

——ネット炎上に関しては以前から関心があったのですか。

浅倉 ネットの炎上もそうですし、それ以外にもなんとなく、「私、悪くない」「俺、悪くない」という傾向が気になっていたというか。何かトラブルが発生した時に、原因を自分に帰属させるのって難しいなって思うんです。「ごめん、これ俺の責任だ」ってなかなか言えないじゃないですか。そういうことを自分だったり、身近な人だったりに感じることがあり、ネット上でもそれが加速している印象があって。それで、だいぶ前から書いてみたいなという気持ちがありました。

——逃亡劇という設定については。

浅倉 逃亡劇自体への興味というよりは、作品のテンションを持続させる方法のひとつとしてやってみました。『六人の噓つきな大学生』を書いている時、僕はあの謎が最後まで読者を牽引するほどの力を持たないんじゃないかという不安があったんです。「誰が内定を取るのか」とか「誰が犯人なのか」っていうのは、謎として弱いんじゃないかという思いがありました。結果としては多くの方に楽しんでいただけたんですけれども。あれが密室の会話劇だったので、今度はもっと動的な話にしようと考えました。このコロナ禍のご時世のなか、マスクなしで縦横無尽に外を走り回る話は楽しそうじゃないかな、という下心もちょっとありました(笑)。

——容疑者となる主人公を50代の会社員にしたのはどうしてですか。

浅倉 これまで自分が書いてきた主人公は高校生だったり就活生だったり、自分の手に収まる人たちだったので、手に収まらない人を書いてみたかったんです。それに「これは俺ではない」という主張って、子供より大人が言うほうがより悲しいですよね。

——でも山縣泰介は「いい人なのに疑われて可哀相」と思わせるような人ではなく、部下にも厳しくてちょっと嫌な奴の印象ですね。

浅倉 実際にこういう人っているなっていう。それと、たとえいい人でなくても、ここまで追いつめられることはないんじゃないかと思わせる状況にしよう、というのは初期設定からありました。最初はもっと格好悪かったんですよ。たとえば逃げ始めるシーンで、スマホが逆探知されないように壊そうとして壊せなかったりして、もっとダサいおじさんだったんです。非常時に冷静に動けない人間らしさって僕はわりと好きなんです。みんな、自分はもうちょっとスマートに動けると思っているんですよね。だから他人の行動を見て「こうすればいいのに、馬鹿なの?」って言うけれど、いざ自分が当事者になると人はそんな冷静になれないし、いろんな要因があって思う通りに動けない。そこを書こうとしたんですが、とはいえ最初は主人公があまりにも間抜けすぎたので、ちょっとだけ格好よくしました。

◆悪意なき加害者たち

——それにしても、殺害をほのめかしたアカウントは泰介のものとしか思えないし、自宅からは新たな死体が発見されるし、もう絶体絶命の状況ですよね。

浅倉 現実世界の炎上って、何人かは冷静に見ている人がいるんですよね。逆張りかもしれないですけれど。そういう、逆に張る人でさえ、「これはガチの犯人だ」って思うところまでもっていくのが目標でした。

——山縣泰介のほかに、視点人物が複数登場しますね。

浅倉 炎上の外から見ている人、中から見ている人、身内から見ている人を書きたかったんです。それに、自分に問題の発端を帰属させて「これ、俺が悪かったのかもしれない」と気づく人が出てくるかどうかにテーマ性があると思ったので、複数人がそれぞれ「自分は悪くないよね」と思いながら動く部分を書く必要がありました。

——冒頭から登場するのは泰介とはまったく関係のない大学生、住吉初羽馬。社会派サークルのリーダーですが、言っていることはやや薄っぺらいですよね。

浅倉 世代間対立みたいなものをちょっとだけ入れたかったんです。自分が今生きづらいのは他の世代のせいで、「自分は悪くない」という主張ってよく見かけますよね。親ガチャという言葉が流行った時、もちろん本当に虐待を受けていたり、親のせいで人生が損なわれている人はいるんですけれど、そういう人たちとはまた別に、「自分が今辛いのは親のせいで自分は悪くない」と言える気持ちよさに飛びついた印象の人も見かけました。そういうことがひっかかっていたので、初羽馬という、問題を自分以外の誰かのせいにして斬っているだけという、あまり格好よくない男の子を話のスタートに持ってきました。

——本人は格好いいつもりでいるという。

浅倉 そうですね、サークルの朝の集まりを「モーニングセッション」って言ったりして(笑)。でも確かにお洒落だし、ちゃんとイベントも開いているんだから大したもんです。僕じゃ絶対できない。声を上げないより上げたほうがいいと思いますし、そこに対するリスペクトはあります。あるんですけれど、この声の上げ方で誰に伝わるんだろうっていう。本人たちも、実はどこにも届かなくていいと思っているんじゃないかなって思わせる瞬間がある。声を上げている自分がいいだけであって、本当にそれを届けるために頑張っているわけじゃないんじゃないか、という気配は書きたかったところです。

——初羽馬は泰介のアカウントの殺人報告をリツイートした一人にすぎないのですが、ひょんなことからこの事件に巻き込まれていく。

浅倉 泰介はあまりネットを見ないから、当初は、自分が炎上しているということにピンときていないし、そもそも炎上の怖さがわかっていない。一方で、初羽馬はネットを大したものだと思っている人間です。ネットって早押しゲームみたいなところがあって、うまいことを、スピーディーに言うことによって自分に称賛がかえってくる。初羽馬はその誘惑に負けているわけですが、本人にその自覚はないんです。

実際、冷静な人でも、そして、炎上や誹謗中傷に直接関わっていなくても、イジメに手を貸してしまっていることってあるんですよね。たとえば、ニュース番組に映った一般人の画像をフリー素材みたいにバンバン使って遊んでいる人っていますよね。そういう素材に使われてTwitterをやめちゃう人だっているのに、遊びに参加した人たちは、その人の人生を壊した自覚なんてない。そういう世の中に、ちょっと意地悪な視線をぶつけたいなと思った節はあります。

——他にも泰介の娘の夏実や、刑事の堀健比古の視点がありますね。夏実は、小学生なのにネットで知り合った男性に会いに行ったことで泰介に大激怒され、それ以来、父娘の間には溝ができている様子で。

浅倉 これは、ませた子じゃなくても起こりうることだと思うんです。小学生が出会い系サイトを使ったというと、世間は「アバズレ」みたいな反応をすると思うんですね。でも実態は、真面目な子でもスモールステップで気づいたら段階を越えていた、ということはあると思う。穴に落ちてから「あれ、これやっちゃいけないことだった」と気づくんですよね。

じゃあどうすればよかったのかは、父親である泰介にもわからない。「反省しろ」と言うけれども、何もわかっていないんです。そうしたことはたぶん、この物語全体に通底しているのかなと思っています。

◆人や組織の「嫌な感じ」を楽しんで書いてみた

——刑事の堀と年下の相棒には世代間ギャップがありますね。それで、堀は相棒を見下し、意見をことごとく却下していく。

浅倉 今回は警察を書くことも挑戦だったんですが、警察でも会社でも、上司は「うちの部下はどうにもダメだ」と思い、部下は「こんな上司じゃうまくいかない」と思い、誰も責任をかぶろうとしないのは一緒だろう、という部分を書きました。声高に「誰が悪い」という言い合いは始まらないけれども静かに何かがくすぶってる状態を、組織の中の人間関係を通して書きたくて用意したパートです。

——視点人物ではないですが、泰介の妻の芙由子は、夫の犯行かどうか半信半疑という感じですよね。一方、芙由子の実母は、「あたしはこうなるとわかっていた」みたいなことをネチネチ言う。あれがもう、本当に本当に嫌な感じで(笑)。

浅倉 この人も、自分が一番冷静で賢いと思っているんですよね。「わかっていた」って、いったい何を根拠に言ってるんだっていう。事が起きてからなら何とでも言えますよね。ああいう嫌な感じは、なんか、楽しみながら書きました(笑)。

——ネットの書き込みも随所に挿入されます。殺人報告のアカウント主が泰介だと特定され、個人情報が拡散し、警察の無能ぶりを叩くツイートが量産され……。知ったかぶって噓の情報を語る人もいたりして、多くが上から冷笑している感じがこれまた本当に不愉快でした。褒め言葉のつもりです(笑)。

浅倉 日々の書き込みのコメントを考えるのも楽しかったですね。次はどんな奴出そうかな、って。いろんな立場を考えて、それに合わせたアカウント名と投稿内容を考えました。序盤はもちろん泰介のことが話題の中心ですが、後半にいくにつれ、全然関係のない、子供がどうだとか仕事がどうだという、テメエの話が増えてくる様子も書きたかった部分です。

——泰介がいそうな場所に動画を撮りにいく人たちも登場しますね。

浅倉 そうなんですよ。ミステリーって、世の中の技術が進歩してトリックが作りづらくなった側面があるってよく言うじゃないですか。でも、YouTuberは現代が生み出してくれたニュークリーチャーで、何やらせても「ああ、現実にこういう奴いるよね」ってなるんですよ。収益のために変なことしている奴を出しても違和感がない。まあ、あまり安易に書くと火傷するんですけれど。ミステリーの作家さんがどう思っておられるかはわからないけれど、少なくともホラー界隈の方は喜んでおられるのではないでしょうか。

——そう思います。彼らはよく心霊スポットに行ってくれますから(笑)。

浅倉 (笑)。

◆浅倉流プロット作りの極意

——テンポよく話が進んで新事実も出てくるなかで、「この人が犯人かな」「あの人かな」と思うんですが、読者に何をどこまで匂わせるかは、どのように考えたのですか。

浅倉 最初は「犯人謎説」というゾーン、次は「犯人〇〇説」ゾーン、その次は「犯人△△説」ゾーンなどと決めて、最後に「種明かし」ゾーンを設定しました。そのゾーンの間はその人が怪しいように書くというルールを作ったんです。『六人の噓つきな大学生』の時も、××君が怪しいゾーン、□□さんが怪しいゾーン、というのは作りました。

——浅倉さんはいつも、事前にかなりプロットを細かく作るそうですね。

浅倉 今回も最初に、プロットにトリックまで盛り込んで担当さんに送り、「騙されました」と返事が返ってくるところから始めました。そのプロットが100枚くらい。文章を整えていない下書きみたいな感じです。それを読んでもらって、その時点で気づいた問題点を先に全部教えてもらいたいんです。

——折れ線グラフやエクセルの表も作るとか。

浅倉 順番を説明しますと、最初に折れ線グラフで波を作るんです。今回でいうと、逃走劇がちょっとずつスタートして、大変になって、もっと大変になって、助かるかもと思いきや助からない……という波を作る。そういうのをグラフにして、平坦に見えたら棒のこっちをつまんで上げ、あっちをつまんで下げて調整する、というイメージです。

その後で、各シーンを小さなメモ用紙に書いてホワイトボードに貼ります。左上が物語のスタート、右下が物語の終わりで、どの位置にどのシーンを置くかを考えて貼っていって、それが一本の線になって繫がったら、そのホワイドボードを見ながら担当さんに送るためのプロットを書き、OKが出たらエクセルに落とすんです。

——100枚のプロットがあるならもう書けそうですが、そこでエクセルを作るんですか。

浅倉 文章を元に文章を作ろうとすると取りこぼしが発生しちゃうんです。だからエクセルのセルに絶対書かなきゃいけないエッセンスを抽出しておいて、書き終えたらセルの色を変えるんです。そうすると後で見て「ここ書き忘れてる」というのがわかるし、「このシーンではまだこれ要らない」と思ったらセルを移動できるし。楽なんです。

——今回も痛快な伏線回収を堪能しました。「伏線の狙撃手」と呼ばれる浅倉さんですが、そう呼ばれるといつも苦笑いされますよね。

浅倉 狙撃手になったつもりはないけれど、いつのまにか入隊させられてました(苦笑)。

——伏線回収は目的なのか手段なのか、そのあたり浅倉さんはどう考えていますか。

浅倉 つけ麵って、だいたい、あっという間につけ汁が冷めるじゃないですか。

——はあ。

浅倉 以前行ったつけ麵屋さんが、ちっちゃいポケットコンロにつけ汁を載せてきたんですよ。つけ汁を冷まさないようにしているんだ、すごいなって思ったんです。それに近いのかな。「これはいい発想だわ」「このコンロいいよね」って言われ続けたら、きっとお店の人は「確かにコンロを用意したのは俺だけれど、もうコンロはいいからつけ麵の味の感想を教えてくれ」って思うだろうな、っていう。僕もたぶん、若干そう思う気がします。伏線って、張らないですむなら張らなくていいと思いますし。とはいえ、「ちょっといいコンロ用意しときます」っていう気持ちもあるんですよ。理想は全パラメーター100点ですよね。ミステリーとして読みたい人も満足して、物語として読みたい人も満足して、総合点が高いものが書けたらいいなと、つねづね思っています。

——どんでん返しについてはどう思いますか。

浅倉 どんでん返すのは大変じゃないんですよね。「男だと思っていたでしょ? 女でした!」とかって、いくらでも書きようがあるので。ただ、それによって付随する何かの味が変わらなきゃいけないとは思います。「これ、コンロで温める必要ありましたか?」みたいなどんでん返しはどうなのか、と。

——Aだと思っていた犯人が実はBでした、といわれても「どうでもいいわ」と思うミステリーってありますよね……。

浅倉 サトウでもタナカでもどっちでもいい、というところを、「えっ、タナカだったの!」と言ってもらうために頑張るのが小説なんだろうなって思います。

だからトリックやオチって、テーマから遠ざけちゃいけない気がします。そうでないと、驚かせるだけのパズルドッキリにはなるけれども、小説にはならないんだろうな、って。本作でいうと、正義の心でもって「許せない奴を断罪してやろうとする人たち」と、正義の心があるから「それとは違う行動をとる人たち」がいて、彼らは表裏一体なんですよね。つまり、自分もいつでもそっち側に行ってしまうよね、っていうところまで届いたらいいなと思って、そのために仕掛けを用意したんです。

◆『ショーハショーテン!』で小畑健さんと共作

——お話をうかがっていると、浅倉さんは論理的に物事を考えるタイプかなと思うのですが。

浅倉 たぶん、嫌になるくらい理屈っぽいと思います。なにかひっかかることがあったら、答えが出るまで論理的に考えようとします。

——やはり。浅倉さん原作で小畑健さんが漫画を描かれている『ショーハショーテン!』を読んでもそう感じます。高校生の男子2人が芸人を目指す話ですが、どういう場面でどういう笑いを作り出すか、すごく丁寧に分析して解説していますね。

浅倉 面白い人でありたいという欲求はたぶん、昔からありました。僕がいた学校では、面白くないと馬鹿にされる空気があったんですよね。小中学校の同級生に、今は「レインボー」というコンビでジャンボたかおの名前で芸人をやっている奴がいたりして。『ショーハショーテン!』の一巻のおまけページに小学六年の時に一緒にネタを披露した同級生のことを書きましたが、実はそいつがジャンボ君なんです。

彼とはその後、中学高校でもお笑いを一緒にやることになって、高校生の時には、『ショーハショーテン!』の主人公たちが挑戦する「笑―1甲子園」にあたる大会にも一緒に出たりして。僕はこういう性格なんで、どうしたらウケるのか、理屈でずっと考えていました。この歳になってようやく、それが少しずつ体系化されてきました。

——どういうきっかけで漫画の原作を担当することになったのですか。

浅倉 結論から言うと、僕の持ち込みです。僕は講談社でデビューさせてもらったんですが、初代担当者さんがすぐ異動になっちゃったんです。異動先が少女漫画雑誌で、「漫画原作でもやってみる?」「うちの読者はこういうのが好き」みたいな話をわーっとしてくれたんです。それを聞いて、お笑いの話が作れるなと思って。僕が考えたのは、女の子がいて、その子は同じクラスの爽やかな男の子が好きで、その男の子が「俺、面白い女の子が好きなんだよね」と言っていると知り、なにを思ったか芸人になろうとする。そこに転校してきた別のイケメンが高校お笑い大会みたいなものの元チャンピオンで、女の子がお笑いを教わろうとしたら、この手の漫画によくあるように、「俺はもうお笑いはやらない」と言う……という話です。初代担当者も面白がってぜひ漫画にしようと言ってくれました。

僕はこれ、上手くやれば、『ちはやふる』みたいになると思ったんですよ。でもその人がまた異動になり、そこからさらにいろいろあり、結局原稿が宙に浮きまして。それで文章のままでもしょうがないからネームにしたんです。それをネームで応募できる新人賞に出そうとしたら、初代担当者に「持ち込めよ」と言われて。それで「どうせなら記念でまず『ジャンプ』に」と集英社に電話しました。持ち込みに応対してくれるのはだいたい編集部で一番若い人なんですが、ラッキーなことに、その人がお笑い大好きという方だったんです。で、読んで「面白いです!」と言ってくれて。『バクマン。』で見たような展開になってきたぞと思いました(笑)。

「これ僕の名刺です」って渡されて、「あ、名刺渡されたら第一関門突破って書いてあった!」しかも、続いて「何か飲まれます?」って訊かれて。「これも『バクマン。』と一緒だー!」って内心盛り上がりました。

そこから話が始まって、やっぱり少年漫画なので男2人にして、ガッツリお笑いの話にしましょう、となりました。そんななかで数奇な運命を経て、小畑先生に作画をしていただけることとなりました。

——コントや漫才のシーンも丁寧に描かれるじゃないですか。漫画で間とかテンポとか抑揚を感じさせるのって難しいと思うのに、すごいなあ、と。これ原作はどういう形で渡しているのですか。

浅倉 僕が構成を作ってネームを切っています。お話を考えてネームを切って、実際にお笑いの舞台にも立ったことのある原作者って、あんまりいないと思うんです。

——いないと思います。って、ご自分でネームまで切ってるなんて、びっくりです。そういえば、浅倉さん、小さい頃は漫画家になりたかったんですよね?

浅倉 小学生の頃、クラスの5、6人で漫画雑誌を作って回し描きしていました。そのうちの一人がジャンボ君でした。でも正直、その時の実績はあんまりないですね。

——小学生の時に『吾輩は猫である』が読めなくて読書から遠ざかったそうですが、漫画やアニメで物語は堪能していたわけですよね。

浅倉 漫画はかなり読みましたね。深夜アニメはもうラブコメばっかり見てました。だから人生おかしくなっちゃったんですよ。

——おかしくなってませんよ(笑)。

◆作家としての目覚めは大学生のとき

浅倉 作り手に回ろうという意識は大学生くらいまではまったくなかったと思います。大学は文学部の心理学科だったんです。文学部なので結構文学の授業もあって、その一環で東野圭吾先生の『容疑者Xの献身』を読んだら「あれ、俺でも楽しく読める!」となって。そこから自分でも物語を作りたくなって、大学2年生くらいまでは漫画を描こうと思ってたんですよね。でもやりたい話はわりとシリアスなのに、自分はちょっととぼけた絵を描いていたので、話に合わなくて。次第に自分の画力の限界を感じるようになって、これは小説のほうがうまくいくんじゃないかと考えました。選択授業で文芸創作講座もありましたし。

——さっそく書いて新人賞に応募したんですか。

浅倉 無謀にも小説を5冊くらいしか読んでいない段階で一本書いたんですよ。それを全応募作に講評がつく講談社BOX新人賞に送ったら講評に「文章が稚拙である。音読して読み直してほしい」と書かれ、稚拙なんてことあるかよチキショー! と思って自分の書いたものを見直したら、いや、ひどいもんでした(笑)。そこで反省して、読書量を増やして、文章に対するとらえ方も少しずつよくなって、それでデビューに至りました。

——大学4年生の時に講談社BOX新人賞Powersに『ノワール・レヴナント』を応募して、社会人1年目の時に受賞が決まってデビューされたんですよね。小説を5冊くらいしか読んでいないところからのスタートなのに、デビューまでめちゃくちゃ速いですね。

浅倉 ありがたいことに、勘はいいほうだと思います。ネームの切り方も最初はへたくそで、持ち込んだ時に「細かすぎますよ」と怒られたんです。そこから何冊か「ネームの極意」みたいな本を読んだだけなんですが、担当さんからも「こんなにすぐ切れるようにはなかなかならない」と言われました。

理屈っぽい性格なので、なんでもまず構造を見るんです。こういう構造だからこうしたらいいという部分を見つけて改善して前に進めていく、みたいなことは昔から好きです。あと、練習もわりと好きなんですよ。

——それで、文体も自在に変えられるようになって。

浅倉 いや、ぜんぜん自在だとは言えないです。毎回精一杯です。今回の場合も、ちょっとドライな感じにしたくて、比喩表現はあまり使わないでおこう、などとすごく考えながら書きました。

デビューして最初の3作目くらいまでは特に、文章に対する意識はものすごく低かったです。世に出た順番は『教室が、ひとりになるまで』が先ですが、その前に『九度目の十八歳を迎えた君と』を書いていて、その時にようやく自分の文章の書き方は間違っていたと自覚しました。

◆文章に対する考え方が変わった

——間違っていたとはどういうことですか。

浅倉 それまでは足し算でやっていたんです。これを描写するためには何を足せばいいんだろう、って。でも、『九度目~』の頃から、そうではなくてどこを省略するのか、引き算が大事だなとわかってきて。いかに読む人に負担をかけずに遠くまで一緒についてきてもらうかなんだな、って。

ただ難しいのは、自分もそうだったからわかるんですが、本を読まない人って、次々に展開されると頭が追いつかないから疲れちゃう、という側面があるんです。たとえば教室の説明なら、「教室」と一言で言わずに、前方に黒板があって、後ろにもちっちゃい黒板があって、机が30個くらいあって……と、タラタラ説明したほうが、読書が苦手な人には意外と読みやすかったりする。それに自分も、このへんはちょっとスピードを落として読んでほしいなという時に、わざと難しい単語とかを入れたりもしますし、結局、塩梅だなと思うんですよね。どこまで足してどこまで引くかに関しては、永遠に悩みが続くんだろうなという気がします。

——浅倉さんはもともとミステリー作家志望ではなかったですし、今も『ショーハショーテン!』でミステリーではない作品に携わっていますが、いわゆるジャンルについては、どういう思いがありますか。

浅倉 もともとエンタメというものが大好きだったわけですが、いつだったか編集者さんに「バトル漫画もロジックの応酬という意味ではミステリーですよね」と言われたんです。このパンチが効かないのはこれこれこういう理由だから、それに対してはこのパンチを打つことで倒せる……というのはロジックだし、ロジックが通る限りミステリーになりうる、という話でした。それこそ自分も『ショーハショーテン!』で、このネタはこうでこうだからこの場でウケた、というロジックをやっているんですよね。だから、自分が今ミステリーをやっているのは、別の地域に引っ越したというよりは、照準を絞って打っている感覚です。

究極の目標としては、面白い物語が作れればいいんです。その時に、エンタメのビリビリした刺激だけじゃない何かを味わってもらえたらいいな、そのために頑張っていけたら嬉しいなって思っているなかで、今はいっぱいフィールドを頂けているので、たまらなく幸せな状態です。

——今後のご予定は。

浅倉 まだ一文字も書いていないんですけれど、一応順序としてはKADOKAWAさんで家族ものをやろうという話になっています。家族って温かくていいものだよねっていう話にはならないと思うんですけれど、新しい角度で、ミステリーとしてもエンタメとしても楽しいものを模索している途中です。それとは別に、今回50代の男性を書いたので、今度は逆に中学生くらいの女の子を書いてみようかなとも考えているところです。

撮影:今井知佑

プロフィール

浅倉秋成(あさくら・あきなり)

1989年生まれ。2012年に第13回講談社BOX新人賞Powersを『ノワール・レヴナント』で受賞しデビュー。19年刊行の『教室が、ひとりになるまで』が第20回本格ミステリ大賞、第73回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門にWノミネート。21年、『六人の嘘つきの大学生』でブランチBOOK大賞2021受賞。第5回未来屋小説大賞第2位ほか各種年末ミステリーランキングや本屋大賞にもランクイン。コミック『ショーハショーテン!』(漫画:小畑健)の原作も担当。最新刊は『俺ではない炎上』。

山縣泰介はある日突然、「女子大生殺害犯」とされた。

実名・写真付きでネットに素性が晒され、大炎上しているらしい。まったくの事実無根だが、誰一人として信じてくれない。

ほんの数時間にして日本中の人間が敵になってしまったなかで、泰介は必死に事件の真相を探り始める。

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!