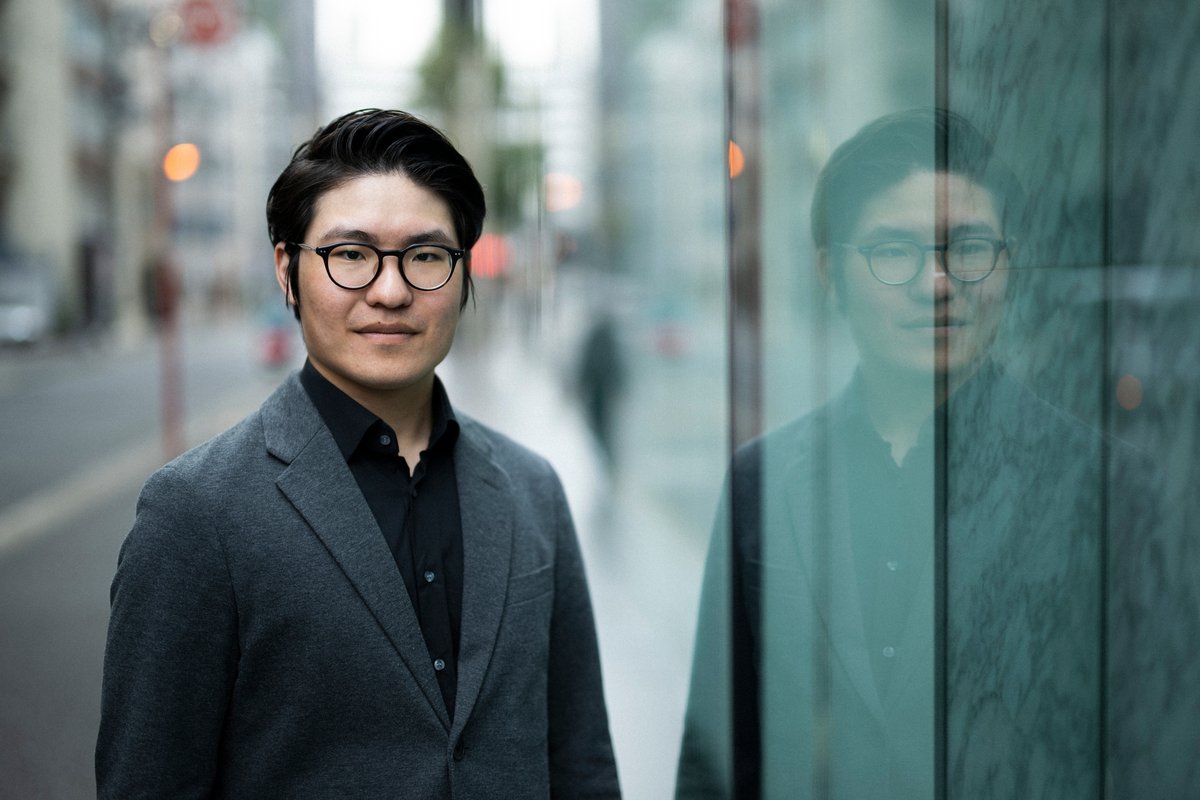

陽の当たる世界から弾き出された青年のひたむきな姿が胸を打つ——逢崎遊『正しき地図の裏側より』インタビュー

定時制高校に通いながら無職の父の代わりに働く耕一郎。ある晩、彼のもとに一本の電話が入る。相手は警察で、泥酔した父が交番で保護されたという。雪の降る夜道を最悪な気持ちで交番に向かう。この日、耕一郎がバイトで貯めた8万円がなくなっていたのだ。交番からの帰り道に問い質すと、父はあっさりと自分が使ったことを認めた。そのうえ、絶対に許すことのできない衝撃的なことまで口にした。怒りが爆発した耕一郎は力任せに父を蹴り倒し、拳を振るい続け——。

第36回小説すばる新人賞受賞作『正しき地図の裏側より』は、取り返しがつかない罪を犯した青年が辿る逃避行と、再起の道のりを描いた小説である。著者の逢崎遊さんは1998年生まれの25歳。小説を初めて書いたのは高校生のときだという。

「きっかけは夏休みの課題でした。読書感想文を書くか、自分で創作するか、選べたんです。読書感想文は本を読まないといけないので、それなら自分で小説を書いてしまおうと。そしたらそれが地元の新聞社のコンクールで佳作に選ばれて。自分が書いた物語がそんなふうに評価されるとは思ってもいませんでしたが、書くこと自体はすごく面白かった。それからは書くために読書にも励むようになりました。

その後、短い小説を書いては友だちに読んでもらうということを繰り返すなかで、友人に『小説すばる新人賞』のことを教えてもらいました。これしかない、と受賞を目指して長篇に挑む日々がはじまり、ようやく今年デビューまで漕ぎつけました」

デビュー作となる本作は、最初からこの形だったわけではないという。

「もともとは父親を殺した青年を追う刑事と探偵のお話でした。彼らが気障なセリフを吐きながら青年を追うロードノベル的なミステリーだったんです。でも途中で『逃走する青年のお話を書いたほうが面白いんじゃないか』と気づかされる出来事があって。

ずっと自分とは遠い誰かの視点で小説を書いてきたんですが、あるとき、書いた小説を読んでくれた恋人に『自分に近い視点で書いたほうがいい』とアドバイスされて。根本的に自分より他人のほうが面白いと思っていたので、自分がふだん考えているようなことを書くのを避けていたんです。でも恋人が言うには、苦労して書いた他人の話よりも、等身大で書いた部分のほうが力が入りすぎてなくて面白いと。半信半疑でしたが、実際に自分と近いところから書いてみたら、だんだん手応えを感じるようになりました。そうやって耕一郎を主人公としたお話が生まれました」

逃亡者となった主人公は地元を離れ、生き延びるためにホームレスの集落に飛び込む。空き缶拾いや日雇いの肉体労働など、そのときどきの自分に合った仕事を探しながらがむしゃらに働き続ける、そのひたむきな姿が物語を牽引していく。

「ごく普通の高校生だったのに、不幸な巡り合わせで明るい場所から逃げなければならなくなった。耕一郎はそれでもクスリや詐欺などには手を出さず、生活を成り立たせようとコツコツ頑張るタイプなんですよね。そしてやると決めたらとことんやり続ける。地道に頑張ることが結局、未来の自分のためになるという発想は僕自身の根底にもあるので、ああいう主人公になったんだと思います。

僕にとっては小説がその対象でした。社会人になっても小説家を目指していると、周りから冷たい視線を投げられるようになって。『そろそろ現実を見たら?』というわかりやすいものもあれば、同じく夢を追っていたけど諦めた人の複雑な思いをぶつけられることもありました。だから続けていくためにも、小説を書いていることは他人には言わずに独りで黙々と書く……というスタイルになっていったんですが、いまの恋人が読みたいと何度も言ってくれたんですよね。それがすごく嬉しかったし、彼女のアドバイスのおかげでこの作品を完成させることもできました。彼女はすごくて、500ページもある作品を渡したとき、何日もかけて全部音読したんですよ(笑)。あれにはびっくりしました」

90年代を舞台にした本作には、キーアイテムとして地図が登場する。

「スマホがない時代なので、耕一郎は生活と仕事のために地図を買って使い込んでいくんですが、その姿が象徴的だなと思って。地図って〝正しい情報〟しか載っていないじゃないですか。市役所や学校のような名前のある場所は載っているけど、ホームレスの人たちが住む場所や、日雇い労働の人たちが集合する場所は載っていない。そういう地図に書かれない名前のない場所、〝正しい地図の裏側〟に放り出された耕一郎が、もう一度地図の表側に戻ろうとする姿を描いた小説なので、このタイトルに辿り着きました」

〝正しい〟道からは逸れてしまった耕一郎だが、持ち前の真面目さとひたむきさで生きる道を切り拓こうとする。そのひたむきさはある種のかたくなさでもあり、独りですべてを抱え込もうとしてしまう。しかし〝裏側〟の人たちとの出会いがそんな耕一郎に変化をもたらす。人と人のささやかだけどあたたかい交流が描かれているのが本作の大きな魅力だ。

「真っすぐに頑張るのはもちろん悪いことじゃないけど、すべてを独りで抱え込む必要はない。人はときに誰かの杖のような存在になれるし、誰かを杖のように頼って立つ時期があっていい。耕一郎の姿を通してそんなことを書きたかったんです」

写真:今井知佑

◆プロフィール

逢崎遊(あいざき・ゆう)

1998年沖縄県生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。2023年、「遡上の魚」で第36回小説すばる新人賞を受賞。同作を改題した『正しき地図の裏側より』を24年2月に刊行しデビュー。

「#別冊文藝春秋」まで、作品の感想・ご質問をお待ちしております!